@jiyanjiang

2015-11-04T20:29:27.000000Z

字数 6524

阅读 2616

永恒的陀螺

自旋 陀螺

你是凭什么想到这个的?

学物理最困惑我们的是,“你是凭什么想到这个的?”

如果有人能够把物理学家发现的思维过程一步一步给我们展示出来就太好了,这么做的好处,首先是欣赏,欣赏一个大师如何被一个现象吸引、困扰,进而定义问题,做出种种尝试,然后是挫败,接连的挫败,继而是灵感,耐心地尝试,非常接近于成功,然后功亏一窥……

这听起来像是追求异性,上世纪最富天才名声的两位物理学家朗道和费曼就是这么形容的。费曼表示研究物理对他来说就象是性,虽然很少有功利的用途,但又绝对不能缺少。朗道也曾经酸溜溜地表示: “漂亮姑娘都和别人结婚了,现在只能追求一些不太漂亮的姑娘了。”这里漂亮姑娘指的是量子力学。

最好的展现物理思维的场所是讲台,好的讲师都是天才的演员,比如费曼,比如Sidney Coleman。欣赏物理思维的point不是看其如何顺畅地解决问题,相反我们要看的是正在展开思维者是如何掉进他自己挖的坑里,在坑里苦苦挣扎,然后坚强、倔强并且也是聪明地从坑里爬出来。比如杨振宁就曾回忆说他很欣赏他的老师泰勒(Edward Teller)的讲授,泰勒很忙,氢弹之父嘛,他上课不做准备,就是上来现讲,所以常常被挂在讲台上,但对杨振宁来说这正是窥探大师如何思维的绝佳机会。

我们在精心准备好的演讲里,在反复修改的paper里反而不能学习如何思维,用柏拉图的话说这些都属于第二等的知识,它们由规定好的公理、定义出发,剪除无数不成功的路径,顺着已经探索好并修剪过的路径顺势而下,这就类似我们去已经开发好的旅游景点游玩,只是观光,说不上探索。

人思维的倾向可分为两大类,图像的、和语言符号的。前者和人的视觉经验有关,对正常人来说,有超过95%的信息是通过视觉信息获得的,我们平时看到的山川大地、美形美景都构成了图像思维的基础,或如亚里士多德在《形而上学》开篇中所说:我们总是在看,贪婪地看。

原文是这样的:……在诸感觉中,(人)尤其喜爱视觉……比之于任何事情,我们也更喜欢观看,其理由是,在所有感觉中,视觉最能帮助我们认识事物并揭示事物之间的差别。

就信息的获取来说,人是压倒性地依赖视觉。但人又是社会性的,他们在一起,发生关系,这就必须依赖语言和听觉现象。而要把这些记录下来,超越生命和时代,就需要发明书写的技术,即使用文字和符号来记录。语言/符号思维自然也是重要的思维倾向。

Anne Roe在The Making of a Scientist (New York, 1953)中,曾统计了不同科学领域内学者偏好的思维类型\footnote{摘自普赖斯,《巴比伦以来的科学》}:

科学领域和思维类型:

| 项目 | 视觉的 | 语言符号的 | 总计 |

|---|---|---|---|

| 生物学家 | 10 | 4 | 14 |

| 实验物理学家 | 6 | 0 | 6 |

| 理论物理学家 | 3 | 4 | 7 |

| 社会学家 | 2 | 11 | 13 |

这里样本比较小,但已足以说明问题,即物理学家是极其偏向图像思维的,全部实验物理学家(6),和几乎半数的理论物理学家(3/7)都倾向于图像思维。

比如狄拉克就承认自己非常依赖图像思维,狄拉克的教育不是严格的精英教育,他大学的第一个学位是工程学,作为一名工科生他修习了大量投影几何和工程制图的课,而这些都在牛津或剑桥学生的射程之外,这些教育经历以及他本人供认的对图像思维的依赖应该对他的研究工作有影响。但可惜的是狄拉克是个沉默的人,他不喜欢和别人分享他的科学发现的故事,所以我们无从知道,他的那些伟大发现,比如表象变换、投影算符、空穴(正电子)是如何与栩栩如生地发生在他脑子里的图像关联的,但我们必须承认,就我刚刚提到的这三个例子,我们普通人作为后进往往要借助图像思维才能获得直观的理解。

讽刺的是狄拉克的文风和授课都如水晶般清澈,其经典的《量子力学原理》中没有任何图表。但,我们千万不要被他骗了,他只是在尽力隐藏自己,就像他不愿与人分享自己的工作进展,甚至也不关心其他同行的工作一样。

我们也思考,比如在公交的路上,我就经常一个人陷入沉思,有时觉得idea发展的不错,想通了一些道理,但如果不记录下来,那些道理转瞬就会被我忘掉,而要记录下来,打字或写字的速度显然又跟不上思维的速度。但,胡塞尔[^EHusserl]可以,他是个用笔思维的人,他用速记法把他的思维记录下来,这样思维和记录就同步了。

物理学家中玻尔是通过语言思维的典范,他的基本工作方式就是和人聊天,通过聊天了解对方的工作兴趣,同时发展自己的idea。玻尔作为量子力学的早期缔造者,他比海森堡、泡利、狄拉克等稍微年长一些,他是团队(哥本哈根学派)出色的组织者和精神领袖,他和每一个到访的物理学家交谈,通过说话,把他的思路展示出来。玻尔是个喋喋不休的人,想到什么就说什么,甚至会把如何选择词汇的过程大声说出来[1]。

玻尔在等一个好听众,一个能听懂他说话的人。而海森堡就是这个人(这里真的很微妙,因为我们知道还有《哥本哈根》,也许这两个人真的都太能听懂对方的弦外之音了,都对语言太敏感了)。

在海森堡眼里玻尔用词讲究,精妙措辞的背后有长长的思想在等着他继续挖掘,玻尔的语言暗示着很多哲学反思,但玻尔尚未彻底把它们说清楚。海森堡深深地被这种工作方式打动,他认为他在玻尔这里学会了思维,而在哥廷根他只是学会了计算。

神圣的陀螺

人类学家萨林斯主张那些貌似“科学”、“现代”、“进步”的观念,那些在表面上属于启蒙时代以后才发展起来的新符号文化,实际上是西方远古时代宇宙观的延续作用[2]。

人在思维方面的进步要比我们想象的缓慢,甚至压根没有进步一说,有的只是各种思维原型(prototype)的轮番登场,自然发展和日趋成熟。今天科学的研究对象已经远离日常经验,越来越抽象,越来越依赖大型的仪器和专门的术语和概念,但我们的思维仍然受制于图像和语言,我们要发展自己的思维能力,仍然要依赖于和视觉、听觉和语言有关的审美经验和实践活动。

(考虑到人的生理、心理和生活形式自古以来都是高度稳定的,再者真理/形式往往又是超越的,我们得到这样的结论并不奇怪。)

我们可以对物理学中出现的图像思维做一个不完全列表:原子与虚空;振动与波;齿轮和轨迹;陀螺和旋转……(图像的好处是直观,比如原子在虚空中的运动,不受任何外力时的匀速直线运动,在重力场中的抛体运动,……对我们来说都是很容易想象的。波动会稍微抽象些,因为它同时涉及空间中的分布,和时间上的传播。……静态的图像也比较好想象,比如天平的平衡,或振动琴弦的比例关系,如果要动起来的话,闭合轨迹的运动,比如圆和椭圆。)

陀螺的运动是所有这些图像中最难想明白的,但同时它又是常见的玩具,我们对陀螺的运动并不陌生。

陀螺是高速旋转的物体,它围绕自身轴线高速旋转,同时它与地面的支撑只发生在一个尖端上。旋转起来的人也可看做是陀螺,比如在芭蕾舞和冰舞中的人。

静止的陀螺

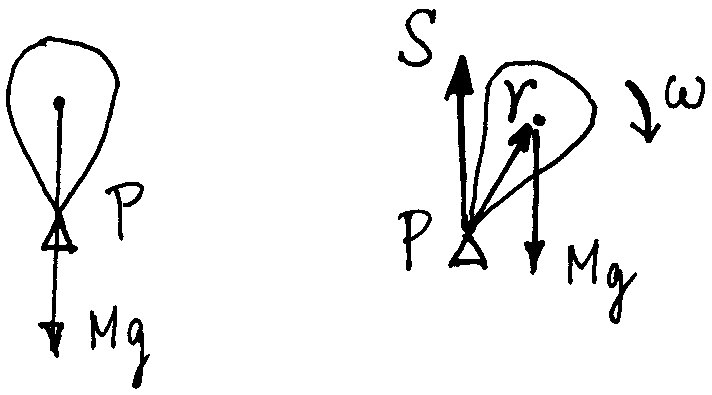

首先先让我们由一个静止的陀螺开始:

陀螺一头大、一头小,小的一端非常尖,如果我们能够,仅仅是假设让物体的重力通过尖端的话,陀螺即便静止也能够立在支撑点P上。

但这个平衡是不稳定的,我们可以设想桌子的晃动,甚至人的呼吸都能扰动静止的陀螺,使其偏离平衡,然后重力就会使陀螺倒下。但严格说不是重力使陀螺倒下,因为支撑力是能够和重力抗衡的,使陀螺倒下的是力矩,支撑力向上,重力向下,而两个力现在又对不上,这就像两手转动方向盘,向相反的方向用力,总的效果就是方向盘转动起来了。当然这个运动无法持久,陀螺轰然倒地,就像推倒一个立起来的条石。

这种不稳定是很常见的现象,我们把它看作是正常的,是符合直觉的。比如一块立起来的条石,我们轻轻一推它就会倒。

但人呢?从形状上说人接近条石,照道理也是一推就倒,但推倒人要比推倒条石难,因为人是有“灵魂”的,他会根据推力调整自己身体的姿态,人是不太容易被推倒的,但原则上我们加大力,还是可以做到的。

旋转起来的陀螺

现在我们让陀螺围绕自身的轴转动起来。其实我们一般讲陀螺的运动,指的都是转动起来的陀螺,而且陀螺本身应该是具有轴对称性的,即陀螺围绕对称轴转动任何角度,在我们看来是一样的。

一个旋转起来的陀螺就是稳定的了,它可以稳定地立在它的尖端。假如我们稍稍偏转陀螺的转轴,陀螺并不会倒下去,它会倔强地以一个稍稍偏离垂直于地面的轴线继续旋转。

“陀螺的运动”对我们来说大有象征意义。

首先这是一个违反我们直觉的运动,在我们的直觉中一个歪着的物体,并且是大头朝上,小头朝下,仅凭一个点P与桌面接触,它就应该是不稳定的,它应该与万物一样有向下的趋势。但它偏不!

正因为陀螺行为的反常,所以它才显得好玩,甚至是由灵性的,或接近于神圣的。

在古希腊的观念里,诸天是最神圣的,它们最完美,最善,而最完美最善的几何形体就是“球”。这是爱利亚学派巴门尼德的观念,翻译成现代语言就是球具有最多的对称操作的数目(所谓对称就是某个操作下的不变性,球在任意围绕球心的转动操作下都是不变的),因此它是最完善的。

巴门尼德说的其实不是球,它说的是围绕固定轴旋转起来的球,即天文学意义下的“诸天”。我们现在就知道为什么陀螺是神圣的了,因为它是对神圣诸天的模仿,但它在现实中,在万物皆会腐朽变化的地界,因此它终将会停止旋转,屈服于必朽物向下的趋势,因为各种阻力,各种不够理想的原因。

陀螺是能模仿诸天运行的物件,而且就在我们的身边,可以随身携带,放在兜里面。于是我们看到在电影《盗梦空间》中,梦和现实的区分也是依靠一个旋转的陀螺。梦境是理想的世界,那里的陀螺永不倾倒。而在现实世界里,不论陀螺转的多快,终有倒下的一刻,即人的灵魂、人的意志终有抵挡不住朽坏和变化的那一刻。

陀螺的进动

旋转起来的陀螺,一般而言会参与两个运动,一个是陀螺自身围绕其对称轴的高速转动,这种转动可以被说成是自己围绕自己的旋转,它看起来是不动的,因此也就有柏拉图在《理想国》第四卷中的著名段落。

出土于底比斯(Thebes)的公元前5世纪的陀螺,陀螺上装饰有常青藤叶图案。陀螺是当时妇女、儿童喜爱的玩具,同时也是向神献祭的贡品。在观念上旋转的陀螺是对神圣诸天的模仿。

柏拉图说“我们不能讲陀螺既是动的,又是不动的”这种不合逻辑的话,(字面上看这和“波粒二像性”很像)。要说就要说明白,柏拉图采用的方案是“分类”,即把陀螺的运动——这一完整的运动——分解为轴线部分和非轴线部分,他说陀螺的轴线部分——假设陀螺的轴线垂直于地面——是静止的,而陀螺的非直线部分在运动,在三维空间中运动。

更严谨的讨论是:假设陀螺的运动是定点转动,对“陀螺的支撑点”,和“陀螺的非支撑点”分别讨论其运动,陀螺的支撑点是定点因此是不动的,而陀螺的非支撑点部分则是动的。

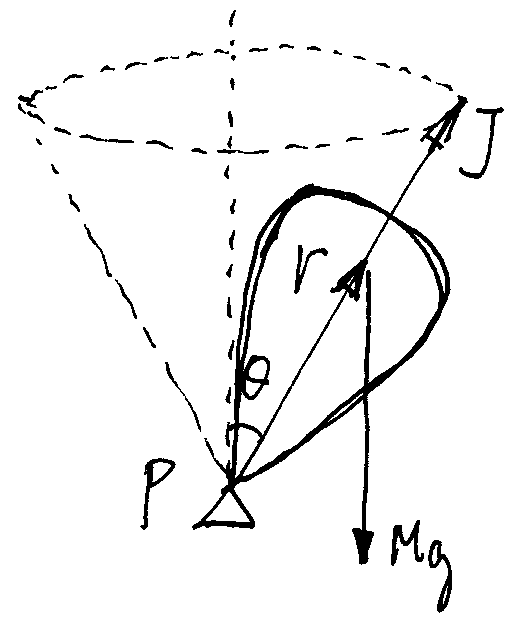

陀螺除参与围绕自身对称轴的转动外,陀螺整体还会围绕垂直于地面的轴线转动,这个运动和陀螺本身围绕其对称轴的运动不是一个运动,我们一般称之为进动。

即陀螺一边围绕自己转,一边其整体围绕着垂直于地面的轴线转动。陀螺与地面的非垂直的夹角

在我看来这些运动都是很难想象的,以上是对现象的描述,而要理解这个现象借助于力矩、角动量等自然很简单,但要能够想象这种运动并不容易,这就是我说的反直觉。

陀螺所受力矩是:

假设经过了

最后“力矩乘以时间 = 角动量的改变”,即:

我们可以求出陀螺进动的频率:

我们的结论是,如果陀螺转的越快的话,角动量

陀螺是一种反直觉的运动,所谓“反直觉”就是和我们的“想当然”的猜测正好相反。这些都与“旋转”有关,如果翻检物理学史的话,我们能找到不少这样的例子。

(1)围绕不同转轴的转动没法交换次序。比如我们先围绕

写成代数式子就是:

这就导致了非对易代数。(其实就是把转动这种操作对应到一种数学语言/结构中去)

(2)福科摆,假设地球不围绕自己旋转的话,我们是观察不到单摆轨迹的花样的。

(3)电子的托马斯进动。

惯性导航

陀螺有一些变种,比如旋转的子弹,它一旦旋转起来,就不会因风等因素使子弹翻转,而保持大致固定的取向。(用物理的语言说就是,假如物体有个大角动量的话,你要改变它的取向

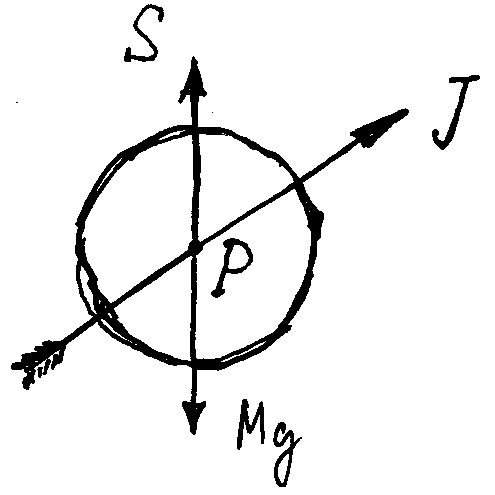

可以设想一个飞速旋转的均匀球体,我们假想在球的重心处施加一个向上的力,或我们在想象中把支点固定在球的球心处,所谓支点有两方面的作用,一是支撑,一是固定使其可以被我们带着走来走去。

现在所有的力都是通过支点施加给球的,除此之外它将不受任何外力,因此没有任何力矩会施加在这个球上,因此球的角动量将保持不变。大小和方向都不变,换句话说球的取向将永远不变,不管支点如何动的热闹。

这就是惯性导航的原理,如果我们让这个球高速转起来,并让它的转轴指向某个方向,这个方向将和我们如何运动支点P无关,它永远指向那个固定方向。在此意义下我们的陀螺确实是对神圣诸天的模仿,我们天球的转轴大致是指向北极星方向的。

当然地球并不是一个理想的陀螺,因为它本身的质量分布并不完全对称,这导致了力矩不能完全为0,这导致了地球转轴的方向其实有进动。

这个效应非常小。天文学上叫岁差,一个中等长度的周期是25868年,相比于人生百年,这个变化实在太小了,完全可以忽略。

人类其实很早就发现岁差了,古希腊的天文学家喜帕恰斯(约前190年-前120年)是一个毫不逊色于第谷的古代天文学家,他在比较了他的数据和古巴比伦人的数据后发现了岁差,这再次提示我们科学是一项超越个人生死的集体的事业,若无共同的信仰,持续的观测,岁差或地球自转的进动就不可能被观测到。知识的进步则更加无从谈起。

不使用数学,陀螺是一种很难被想象的运动,这一方面使陀螺成为人们好奇的对象,从而成为大人、小孩玩耍的玩具,同时陀螺也保有了一份神秘,就像我们面对星空时的感觉一样,一方面她(现象)是向我们敞开的,我们为之吸引,研究她接近她,但另一方面她又是向我们封闭的,永远向我们保留一部分秘密,提醒我们天与地、永恒与必朽、我与物的区别。(这符合古希腊哲学中对知识、对智慧的定义,我们可以接近她,有认识她的能力,但我们永远处在饥渴和追求的过程中,成为神或全知全能的可能性对人来说是封闭的。)

命运三女神雕像:一个女神转动纺轮纺线,一个女神丈量线的长度,一个女神剪短绳子。纺轮的运动也是一种自己围绕自己的转动。

我们现在不知道陀螺是受何种“机械”启发的,纺轮很可能启发了陀螺的发明。或者说纺轮的对象化,去功能化就是陀螺,即陀螺是废弃的纺轮,成为妇女和小孩纯粹娱乐/玩耍的对象。柏拉图在《理想国》第十卷中曾提到过一个关于宇宙的模型,就是基于纺轮、纺杆和挂钩的图像。

[1] The power of silence. http://physicsworld.com/cws/article/indepth/2014/apr/03/the-power-of-silence ↩

[2] 萨林斯,《甜蜜的悲哀》 ↩