@stike

2017-09-12T08:40:41.000000Z

字数 5122

阅读 449

版权保护市场分析简报

版权市场

核心观点

- 判断版权保护市场空间巨大,根据现有规模判断,每年的市场营收规模有望达到155亿。

- 相较于以往的商业模式,现有的版权监测形式化被动应诉为主动出击,确实会赢得更多的市场机会和空间。对于提升行业效率也有极大的帮助。

- 现有司法维权成本相对仍然较高,所以大部分用户不会倾向于司法解决,而是通过和解和授权的形式结束服务闭环。

- 现有产品的商业逻辑仍未完整,其抗风险能力并不强,仍有迭代完善的空间。

- 如韩创需要介入,从资源、技术、商业模式健全度考虑,通过版权图片监控介入是较为理性的选择。

版权市场定义及网络核心版权市场的构成

版权(copyright)是用来表述创作者因其文学和艺术作品而享有的权利的一个法律用语。一定意义上版权即著作权,更多差异来自于词源所属法系的区分,但在实际操作上并不存在明确的差异。

从英语字面上理解,版权的直接意义在于“复制、拷贝的权利”,虽然就现在来说,版权的含义远远不止如此,而是包括作品的一切控制权,但实际体现最为明确,侵权的最直接表现确实是“未经授权的拷贝、复制、出版”。

值得注意的是,与其它部分权利不同,在中国版权属于自动获取的权利,一旦构成作品的法定条件即自动获得相关的权利。而著作权登记等形式,只是为了在发生纠纷时,可以有法律认可的证据进行有效验证,和实际权利是否具备无关。

作品构成的条件:

1. 具备独创性或原创性,属于个人或集体智慧的成果。

2. 通过某种他人可以感知的形式表达出来(艺术形式/技术形式/文字形式等),可以被他人复制或使用。

市场规模方面,根据腾讯研究院版权研究中心的相关数据测算,截止2016年年底,网络核心版权相关产业的市场估算规模在5600亿元左右,其经济价值和社会价值已经开始获得彰显。与2006年相比,10年的时间相关产业规模增长了30倍。

如按照国家版权局的口径,则这些产业2016年年底网络核心版权市场规模为5086.9亿人民币,占GDP总值的0.686%,相较于2015年提升了0.12%的GDP占比,整体国家往数字经济、内容经济发展的趋势较为显著。

与版权保护市场相关的行业,市场规模如下:

| 相关产业 | 行业规模(亿元) |

|---|---|

| 网络游戏软件 | 1827.4 |

| 网络广告服务(未含广告视频) | 2486.2 |

| 网络文字作品 | 100.0 |

| 网络视频(含广告视频) | 521.0 |

| 网络音乐 | 152.3 |

按照国务院公布的“十三五规划”,截止2020年,中国数字创意产业的整体规模目标为8万亿人民币。 根据这种倾向推测,网络核心版权相关产业市场应仍可以保持30%左右的市场增速3年左右,依照现在的比例类推相关行业的天花板会在8000亿-10000亿。

版权保护市场现状

市场现状及规模测算

版权保护市场是近几年新兴成长起来的市场之一。 虽然版权行业已经存在很久,但是由于中国长期以来的立法不健全、维权成本较高等问题,实际上一直处于相对小众及落后的状况,更多属于律师所业务构成的一部分,无法以一个完整的市场来看待这个行业。

但随着内容创业的风潮逐步凸显,这一市场发生了较大的转变。 由于知识兑现、内容兑现的市场机制开始顺畅,大量的内容作者开始涌现,他们包含了新闻工作者、自媒体大V、摄影师、设计师、视频制作者、作家、画家、艺术家等各种身份,内容创作市场开始进入繁荣期,而与之相对应的是,侵权现象也开始大量出现。 这也使得版权保护市场开始拥有生存的土壤。

根据了解,当前市场上存在大大小小相关企业数十家,由于受到知识付费相关行业的刺激,还有更多的团队正在或准备大量涌入行业,但其规模往往在千万以下,以小规模、法律背景团队或技术背景团队为主。

版权保护市场的行业规模也被看好。 以网络文学为例,根据腾讯公开的数据,假定网络文学所有阅读量在正版平台发生,2014年内网络文学市场因盗版造成的损失规模突破100亿,已经超过了当年的网络文学市场规模。

我们假设发生的侵权损失达到市场规模的50%(保守估计),并根据我们的能力,考虑以PGC/UGC为主要生产方式的行业,我们可能涉及的市场包括网络广告服务市场(包括其中的图片、素材)/网络文字作品/网络视频领域的潜在市场损失规模在1553.6亿元。

如可以实现同等损失规模的赔付,且利润可以达到赔付金额的10%,则年市场潜在规模在155亿左右。

在法律需求方面,根据2017年高院数据,2015年1月到2016年12月知识产权侵权结案数量在7万件左右,作品著作权相关的案件占比达到50.20%,尤其是作品信息网络传播权类案件,占比高达28.25%,著作权已经成为侵权的事实重灾区。 如按照此数量进行推算,每年进入司法诉讼阶段的著作权的网络传播权案件量估算在10000-12000件之间,其中大约1000件可以获得全额赔偿。

另外案件本身审理过程复杂也是造成该市场空间的原因,根据高院数据,相关知识产权案件平均审理周期为105天,进入判决阶段的比例为27.86%,调解结案的比例为12.90%,撤诉率高达50.88%,从该数据来看,整体版权保护仍然面临法律成本高、获赔率过低的问题。这就使得小企业、自然人缺乏维权的能力和动力,急需通过中间代理机构进行版权相关。

从赔偿状况来看,虽然司法诉讼难度大成本高,但法律本身对于原告还是持有支持态度,获得部分支持以胜诉告终的比例为84.90%,完全胜诉的比例为7.93%。 从这个数据可以看出,法院倾向于小额赔付,鼓励和解。如考虑由于被诉造成的法律压力,和解阶段就有赔付或补授权的比例应该更高,即大部分的控诉会以侵权方小额赔付而告终。根据维权骑士的数据,普通自媒体通过维权获得的赔偿金额大多在2500-4000元之间。

而来自于维权骑士的数据,2016年5月-2017年5月,3922名被侵权自媒体作者中,通过律所进入法律程序的比例仅6.12%,而72.46%选择通过第三方机构或内容发布平台进行维权,自行寻找侵权者进行沟通的占比21.42%。从该数据来看,中间平台具有较大的市场机会。

产品形式的迭代

这些年来,版权保护行业本身的产品形式在进行快速的迭代。由于维权成本过高,市场上的主体往往是专业机构、行业名人等,普通用户无法承担诉讼成本。 而随着全民内容创业的趋势越发猛烈,现在大量的个人工作室、自然人也会产生大量的诉讼维权需求,这些需求在以往的产品模式中是无法被满足的,因为以往的模式并无法降低法务成本。 而如今随着技术的发展,产品模式和商业模式都有所改变。

| 商业模式 | 申诉主体 | 申诉发起 | 主要营收形式 |

|---|---|---|---|

| 以往的模式 | 企业法人/大公司/艺术家/作家等 | 被动发现侵权行为 | 代理费用/律师服务费等 |

| 现在的新模式 | 自媒体/摄影师等独立自然人 | 爬虫主动全网监测 | 维权免费,涉诉赔偿分红+后端服务费用 |

在以往的方式中,由于律师资源本身的昂贵和法律诉讼周期漫长,所以服务提供者必须收取昂贵的先期费用以保证其投入可以回收。 而如今由于技术的发展,服务的形式从打官司变成了数据监测。 产品通过主动全网监测侵权行为,主动发现侵权风险,主动介入,其营收模式也从律师费变为通过法律压力获得对方主动付费、和解费用从而提成。

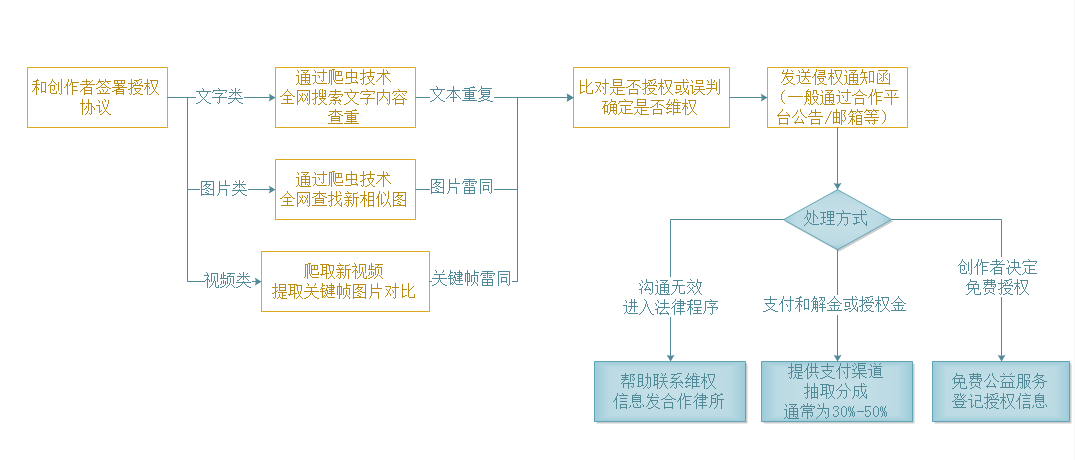

以下为新产品的大致实现逻辑:

相比以往的老产品,这种产品模式将付费环节后置,降低了个人用户/草根用户的维权成本,所以推广难度和普及速度会远胜于以往的律所代理类产品。

技术壁垒和可能遇到的问题

内容识别比对技术需求: 从产品上来说,这类产品需要一些识别技术研发的投入,包括类似论文查重的文本对比技术、从视频中提取关键帧的算法、以图找图的图片搜索技术等。 相较于我们公司储备的技术,可能图片,尤其是摄影图的比对更适合切入。市场上这类产品由于技术需求的差异也存在的定位差异,较为成熟的是文本识别方面,而VR和视频则相对较弱。

爬虫技术需求: 该产品模式的最大提升在于把“被动维权”变为“主动监测,主动维权”,从而解决了创作者“不知道谁侵权、也不知道该找谁”的核心痛点,这需要通过爬虫技术,对于主要传播渠道进行主动高频的监测,从而及时发现侵权行为的发生。这种变更在于爬虫技术的运用,通过自动索引比对的方式来代替人工,从而可以将维权成本降低到最低。

从韩创体系来看,实际上我们的技术积累都可以被应用到相关的领域内,我们拥有足够的图片识别技术和爬虫技术积累,但如何将使用场景进行替换仍然需要投入一定的研发资源。

相较于这方面的壁垒,该商业模式更大的问题可能会发生在以下几个环节:

1.商业诉求和产品痛点之间的割裂: 从用户痛点的角度来说,达到的最理想状态是无人侵权,所有人均通过协商沟通,合法转载、主动付费的方式来使用其作品。 从数据上来看,维权骑士有将近60%的授权用户最终采取免费形式授权他人使用,也就是说大部分用户可能并非是为了钱,而是出于劳动成果被盗用的不忿而提出维权。

但如果该需求被最终满足,结果是现有的产品模式无法获取足够的收益。所以该类产品如果只以“代理维权”为切入点的话,产品本身的思维就有割裂:优秀的产品产生的威慑力会使得更少的创作者选择侵权,但“侵权”的减少就现有的浅层产品模式只会带来潜在收入的减少,从而使得商业模式无法持续。如果一个商业产品的最终形态是消灭自己的商业生存空间的话,这个产品本身就有问题。

解决方案上,“维权”可能只是一个中间过渡形式或介入点,真正的价值在于其它的增值服务,可能的形式包括“代理版权备案”、“授权统一管理”、“使用状况跟踪分析”、“版权资源共享”等其它形式。 这方面,以“维权骑士”为代表的产品已经开始了尝试,如提供自媒体数据分析服务。

2.对于“合作渠道”的过于依赖。

由于自媒体的传播平台相对聚焦,如今的大部分的维权产品都集中在“头条号”、“知乎”、“微信公众号"等各种不同的内容发布平台上。 所以为了能更便利的获取信息,进行及时的维权追踪,这类产品大多需要和平台进行合作,通过API等形式接入。平台本身对于内容的原创性也有要求,所以短期来看双方的利益一致,但如果这个市场真的爆发,是否平台本身可以很容易的绕过这些“第三方”搭建自己的维权系统?

从现有数据来看,选择通过“今日头条/微信号”这些平台方进行维权的用户和通过“维权骑士”等第三方版权监控平台进行维权的用户比例大致相当,第三方版权监控平台并没有表现出更大的优势和价值。由于司法流程的问题,用户必须书面授权代理机构进行维权才能进行产品后续的闭环,但这些信息授权实际上平台方在作者入驻的时候已经要求提供,如有利益诉求,这些平台会很轻易的甩开第三方平台单干。

3.版权信息孤岛造成的授权责任复杂。

由于第二个问题会引申出第三个问题: 用户签约的代理机构本身并没有足够的数据接入来实现其承诺的“全网监控”,大多只能覆盖网络的一小部分,如何知乎签约就只能针对这部分流量进行精准实时监控,其它方面只能通过爬虫去实现。 而每个平台都有自己的“合作伙伴”,这就造成用户的维权会需要各种不同的服务平台。 但他们直接的互相爬虫互相监控,使得版权的归属很难被梳理清楚,经常会发生“用户已经私下或通过A平台渠道给予他人授权,但他人仍然被版权监控系统警告,因为版权监控系统的合作方是B平台,没有A平台的数据,只能从搜索结果爬取总判断到文章被人使用了。” 所以用户会遇到需要和几个不同的平台合作,平台之前信息不通造成互相误报的情况。

就这个问题,市场可能给出的解决方案是:1.诞生一个巨头,通过资源和运营快速整合80%以上的渠道,能完成足够的内容量覆盖,从而达到聚合作用。(通过爬虫事实上较难做到,很难绕过平台方,合作仍然会是主要形式)。 2.平台方自行搭建维权系统,然后信息共享。

4.真的能维权吗?

法律上,第三方维权平台还是较新的产品模式,需要依靠司法体系的更迭来使得这种模式逐步被认可,产品创新形式已经走到了司法改革的前面。当前的产品形式仍然以威吓、引导庭下和解赔偿为主,也无力承担大量诉讼带来的证据公证和立案成本。而且基于文本比对技术的查稿形式,对于“洗稿”、“照片垂直镜像”等常见的刻意侵权者,处理能力几乎为零,其面向的大多仍然是“无意转载侵权”类用户,真正会走到司法诉讼或赔偿流程的机会相对较低。

综上所述,可以得出结论:

就商业模式来说,主动监测维权确实有其先进性和可行性,但其商业模式仍然处于较为初级的阶段,存在一定的风险和改善空间。

个人认为通过图片切入的难度会小于文本市场,这既是出于我方技术积累的考虑,也是出于现有产品模式现状的判断:图片的侵权行为更容易被确认,且被平台方把控的可能性相对更小。 基于图片分发的数据分析对韩创其它产品的参考意义也极为巨大。