@stike

2017-08-16T10:15:29.000000Z

字数 13357

阅读 2780

花瓣产品分析报告1.0

未分类

文档负责人:陆张毅

文档版本:1.0

文档有效期: 2017-08 - 2018-8 (1年)

分发负责人: 陆张毅

核心洞察

1) 花瓣本质上还是一个包装成UGC的PGC产品,内容的冷启动和方向的引导并没有放到用户的身上,相对于采集这个最频繁的动作,或许画板才是对于花瓣最有价值的环节。

2) 花瓣的弱点在于组织内容过于碎片化导致内容的深度无法挖掘,强项在于通过画板的形式,让用户必须参与到内容的再组织整理过程中来从而挖掘出一部分高质量内容的深层次价值,打破了分类组织结构本身的局限性和线性归属关系。通过其多线性花瓣网成为一个特异化存在的“素材产品”。

3) 我们可以学习的是花瓣网让用户参与到内容分组过程中的这一特质,但由于完全社会化标签带来的副作用,使得花瓣网的搜索命中很差,虽然对于一部分需要零散灵感的用户来说这种零散反而是优势,但对于有目标导向(如查看特定类型内容的用户)的人群来说,这个问题影响到直接体验。解决的方法可以考虑半开放架构,在顶层分类固定的情况下,开放标签推荐和添加,用户可以开设画板,也可以申请开设官方分类下的子分类。(类似知乎的“子话题”)。

4)零散观点提炼:

- 针对高频用户推出官方维护实时更新的高质量推送画板订阅服务。

- 针对大批量采集用户,尝试提供“本地同步”或“批量采集”功能

- 对于内容本身,仍然需要依靠兼职和自有人员进行维护,用户采集仅可作为补充部分。

- 采集源需要注意宽度,降低对单渠道的依赖性,国内内容相对聚集,所以可以考虑大量补充国外内容,甚至以国外内容为主导。

花瓣基本信息

- 上线时间:2011年

- 团队名称:杭州纬聚网络有限公司

- 负责人:刘平阳

- 注册资本:450万人民币

- 用户量:累计用户量在1700万左右,日访客规模约为80-100万次/人天,月活覆盖用户量估计在700万左右,日均独立用户覆盖数在30-40万人。

- 发展速度:当前日新增用户规模推算在1-2万人/天,峰值阶段日新增用户估算平均在2.5万人/天左右。

- 其它投资产品线: 花瓣美思(设计服务)、花瓣live(直播课)、花瓣美素(正版素材代理销售)

- 运营方: 杭州纬聚网络有限公司

- 运营方背景: 又拍云团队。花瓣是其在又拍云之后的项目。

- 运营方强项: 图片存储/CDN/云存储方面的技术积累。

备注: 1700万用户量是根据其用户userid字段变化进行推算获得,花瓣网官方宣称用户量从2300万-4000万不等随不同的采访人员和媒体变化,文宣注水较为严重。 通过数据分析,其在2012年底通过USERID扩容的方式虚增了500万空uid字段,采样样本在1天内出现500万用户量级的增量断层,怀疑是为了和融资方进行接触而刻意包装过数据。

花瓣网与pinterest的差异

在花瓣网运营的初期,以刘平阳为首的花瓣网管理团队,其实并不避讳提及pinterest,甚至把自己的产品是pinterest中国版作为其营销卖点进行宣传。 这种趋势在2015年左右就逐步消失。 如今重新审视花瓣网和pinterest,不难看出两者虽然在核心功能线上仍然趋同,但在产品内核、用户价值上的差异已经巨大,两者选择了完全不同的两条路线。

| 对比项 | 花瓣网 | |

|---|---|---|

| 成立时间 | 2011 | 2010 |

| 累计融资规模 | 约3900万人民币(已B轮,最近融资2014年1月) | 约69.55亿人民币(F轮,最近战略融资2017-6) |

| 用户规模 | 注册账号1700万左右,日新增规模在1-2万左右 | 注册账号约1.75亿人,日IP规模约3000万/天, |

| 盈利模式 | 广告;导流教育、素材、定制设计产品 | 通过广告、电商导流转化收入 |

| 核心用户群 | 设计师群体和其它创意相关人员为主 | 普通家庭妇女及生活/创意收集型用户为主 |

| 核心内容 | 设计创意周边/摄影/海报等素材类图片 | 生活场景图片(如美妆/婚纱/烹饪/杂志/服饰搭配等) |

| 运营方向 | 逐步垂直化、突出“创意、专业” | 更加“泛大众化”,从时尚潮人往家庭妇女群体扩散 |

| 特色功能 | 喜欢、微博采集、添加标签 | 隐私画板、图片局部匹配搜索 |

| 首页展示 | 用户关注的画板、关注的人 | 用户关注的画板、人、话题 |

| 用户冷启动 | 必须选择分类和画板作为初期内容 | 关注5个及以上话题,不直接推荐画板用户 |

| 流量结构 | 完全依赖PC端流量 | 移动端流量近半 |

| 采集源 | 集中在设计领域网站和摄影图类网站,渠道相对集中 | 除设计内容来源专业网站外,更多生化化内容来源于各种社交网站/电商网站,单渠道依赖低 |

| 内容分布 | 集中在某些大号中,可能由官方直接维护 | 中间层用户本身活跃度高,KOL影响力一般 |

| 使用场景 | 工作场景+学习场景 | 生活场景+工作场景+学习场景 |

花瓣网产品发展趋势判断

花瓣成立于2011年,是以“社交化图片收集、分享”为立足点的瀑布流图片网站。 相对于人们认知中的“灵感”,现在的花瓣自己的定位是“陪你做生活的设计师”。 在产品最初规划中,花瓣应该是基于用户的图片收藏兴趣编织出的兴趣社交网络。

但在实际运行中,由于设计师本身对于图片、灵感的兴趣而造成设计相关人员的大量聚集,设计成为整个产品的重要支撑,从而完全影响了花瓣本身的定位和产品策略,由于设计师的高频使用和大众用户迟迟无法顺利打开,其社交之路走的并不顺畅,近期(2017-7-18)花瓣网因为升级服务器短时故障,在道歉公告中注意到花瓣网的企业愿景已悄然变成了“连接设计师和大众",将自己定位成帮助设计师将美、设计、创意传播给普通用户,从而获得更多市场转化机会。

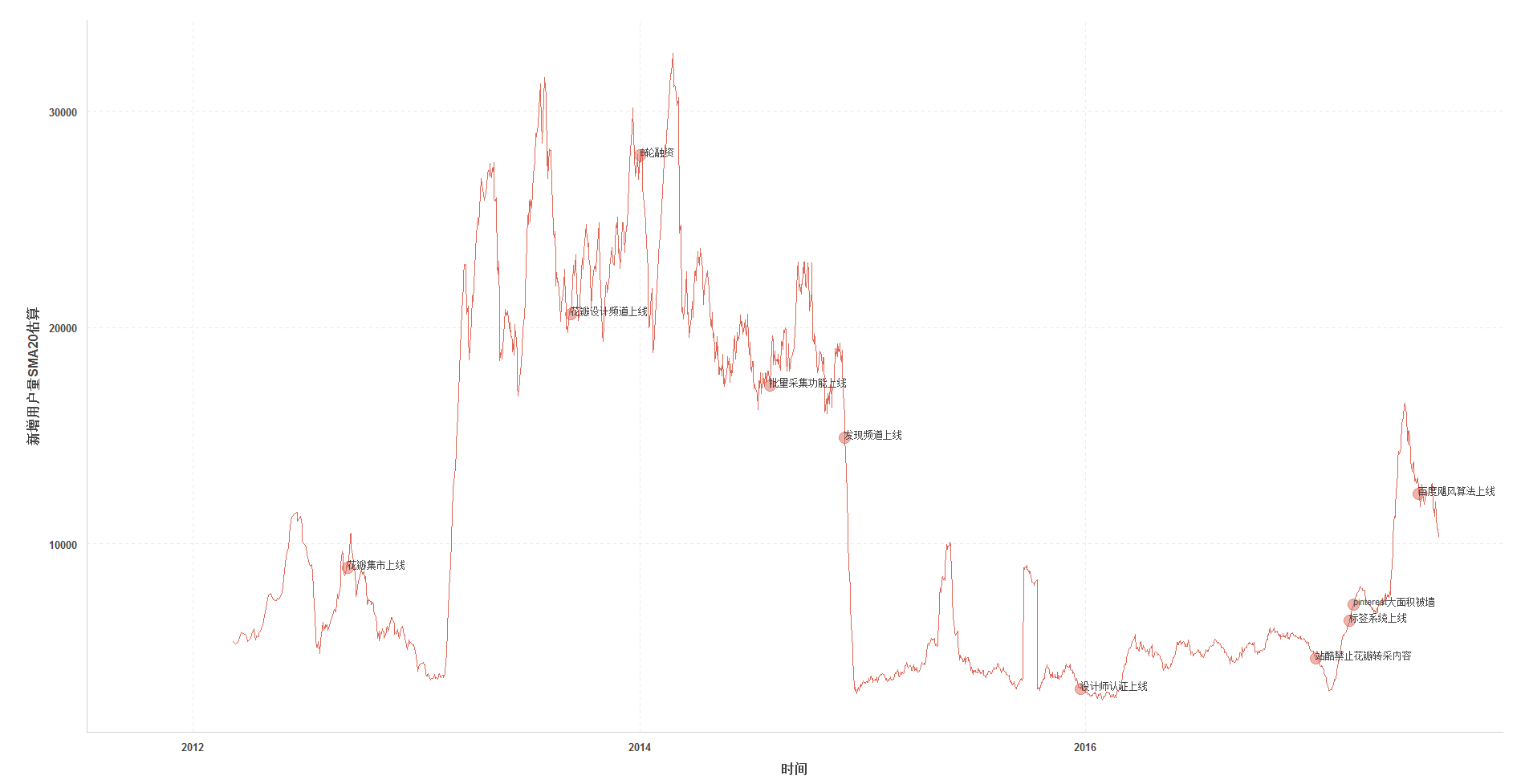

根据网站采集数据,对花瓣网新增注册用户数进行估算,并叠加重要时间节点,获得下图(点击可放大):

我们发现,花瓣网的用户增长速度在2013年新年后飞速增长,日新增用户量从每天5000多人的规模,直接拉升到2万人以上,然后在2015年后又回到了原先的日新增5000人左右规模,如今才回到日新增10000人左右。 花瓣现在最大的问题可能是用户群体开始走向固化,虽然现有用户的访问频次不低,但新用户占比明显下滑,拉新能力不强成为其短板。

备注:为排除采样样本不均的影响,数值已经过移动平滑处理,每个点反应的是周边20天的平均值水平。

为明确花瓣网增长速度和其本身运营节奏的关联性,将可以获取的重要事件节点在新用户增长估算曲线上标注。

对于花瓣网注册用户数形成正向拉动的功能/事件有:

1) 批量采集功能

2) 标签系统上线

造成注册人数波动,但未对趋势形成明显推动或阻碍的有:

1) 设计频道上线

2) 推出设计师认证系统

造成数据下滑,或未能扭转颓势的功能有:

1) 花瓣集市上线

2) 发现频道上线

从上述状况可以发现花瓣确实有过一段时间尝试将花瓣引入到类似pinterest的大众路线,但其“电商导航导购化”的商业尝试和“通过发现使内容趋向大众化”的尝试均遇到挫折,反而是加强其工具本身属性及能力的批量采集、标签系统推动了注册量的上升。

这一系列演变,其实见证的是花瓣逐步从一个期望大众化的产品,在大众化UGC化道路上不断失败,从而不得不垂直打造产品,往创意领域垂直网站产品发展的历程。

我们实际上也可以从花瓣的slogan演变上察觉这种趋势。

最初的slogan: 发现,采集你喜欢的一切。(偏向于大众用户,泛采集场景)

当前的slogan: 陪你做生活的设计师。(突出创意设计,将场景明确在创意场景和生活情趣点缀上)

最近公告中提及的愿景: 连接设计师和大众。(突出连接定位,将自己作为设计资源、审美资源和普通用户之间的平台。)

连接设计师和普通创意消费者,这是花瓣目前认知中,最为可行的商业化路线。 所以其资源布局会集中在“设计师创意变现”和“设计师影响力传播”方面。

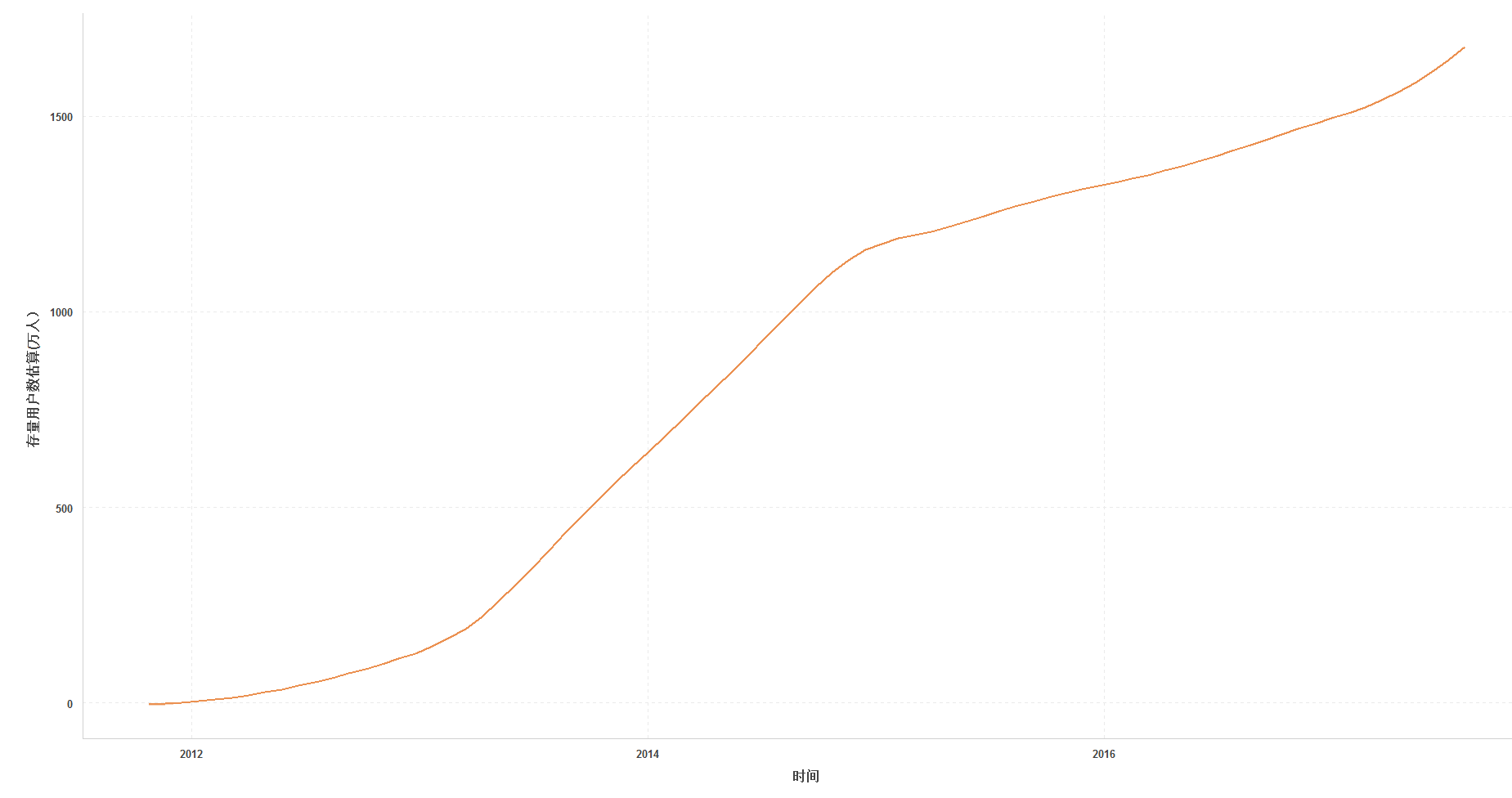

下表为根据花瓣网采集数据估算的花瓣网总用户累计状况。

从增速上可以判断,花瓣已经逐步进入了产品的成熟期。花瓣的用户成长曲线在2015年后就有所趋缓,随着这次pinterest被墙花瓣的整体增速又有加快,但因为百度飓风算法对于采集内容的打击和本身产品并没有适时的发生变化,在6月底七月初,这种上涨趋势有所遏制,但由于花瓣本身的资源能力和技术能力,相信这种打击并不会影响到其整体趋势。 当前,通过SEO/SEM等方法获得的流量在花瓣的整体流量占比里大约为1/3,所以这种受到引流渠道影响的调整幅度会被限制在3成之内。

对于花瓣来说,未来的方向更多在于“如何将现有用户量变现”和“如何维持产品的现有用户群不会大量流失”上。 随着花瓣的大众社交梦逐步被惊醒,其会把更多的精力放入到创意变现上,未来其关注点应该会落在设计周边产业上,其对于“大众社交、中国pinterest”路线的尝试会越来越少。

由此判断,其未来和韩创、站酷、视觉中国的直接竞争会趋向于激烈化,基于这一判断,我们踏足灵感类产品,除了作为盈利商业产品的尝试外,应该考虑到灵感类产品本身承担了一部分“流量入口”、“完善韩创设计师用户工作场景,增加本身生态壁垒能力”的责任,在产品盈利和快速普及方面,个人倾向于更多的考虑覆盖更多的用户群,降低产品的门槛。

最近花瓣网立足“连接设计师资源和大众需求”的诉求越来越强烈,上线花瓣美思和设计师认证系统、尝试从花瓣美素切入版权素材市场、搭建花瓣LIVE进行大神直播课尝试,都是与之相关的商业化试水,但从最近的数据来看,花瓣主域名的流量仍然占到了全部流量的98%,其它所有栏目的流量均为大规模导入,所以尝试节奏偏慢,且多采用合作方式进行(如和IXDC合作做教育频道美啊等)。

花瓣的用户群体

设计师群体在花瓣网的占比应该在30%-40%,估算人数在600万左右,但这部分用户是核心的内容贡献者和活跃群体,也是其最大的收入来源期待,以2000万设计师的数量估算,花瓣已经覆盖了30%的设计师市场。

花瓣网用户分群

我们根据用户的画板内容将用户进行分类,根据其关注的内容,设置了多个角色进行分析。 根据其整理画板的特征行为,我们挑选了一些具备典型特征行为的用户建立角色,并对其占比、行为进行了相关的分析。(由于基于兴趣特征画像,所以用户群之间存在交叉,允许单个用户同时归属多个角色身份)

| 角色身份画像 | 分类依据 | 在样本中的占比 |

|---|---|---|

| 设计要素收藏者 | 整理各种平面设计要素,如排版、配色、字体设计、栅格布局等细节 | 32.12% |

| 设计方案需求者 | 整理各种设计实现方式,如印前、装帧、海报样式、封面样式、名片、包装等 | 29.62% |

| 素材收集者 | 会刻意的开设画板收集潜在的素材,如png图、gif图,各种纹理、各种元素等等 | 28.92% |

| 绘画爱好者 | 对手绘、漫画、临摹等内容有收集兴趣,保持关注。 | 28.30% |

| UI相关用户 | 收集UI相关的内容,如界面设计,动效设计,交互设计,APP界面等 | 23.67% |

| 生活梦想家 | 关注各种生活类主题图片,如宠物、健身、旅行、美食、多肉等等 | 20.06% |

| 摄影爱好者 | 关心静物拍摄、人像摄影、风景拍摄等 | 17.79% |

| 电商设计师 | 收集电商灵感,包括各种钻展主图、首焦、电商banner等,堆积淘宝美工内容 | 16.57% |

| 时尚潮人 | 对美妆、美甲、服装穿搭、奢侈品、纹身及时尚圈潮的流行内容保持关注 | 15.41% |

| 教程整理者 | 关注各种教程,对于设计教程会特意的采集整理便于自己和他人使用。 | 12.85% |

| 软装兴趣者 | 收集软装、工装设计案例,对各种房间的布置、家居产品的设计、摆放保持关注 | 8.32% |

| 环艺爱好者 | 开设画板收集各种建筑外观、环艺、园林、景观设计等内容,对环境设计有需求 | 4.81% |

| 产品外观控 | 对于产品外观关注,喜欢木艺、家具设计、陶艺造型、雕塑、工业外观等 | 4.01% |

从用户的画像中也可以看出,花瓣的用户大多是作为内容的消费者存在的,

备注:为防止数据污染,该占比已经去除了所有从未进行过画板整理和采集行为的用户。

花瓣网用户群体的典型使用场景及需求分层

花瓣的用户群体存在几种典型的使用场景:

1) 收集零散的“素材”类型内容,以备后用。 这里的素材不光指PSD/AI等可用于编辑的源文件,更多的时候是基于某个主题(颜色、风格、物品类型等)的图片/PNG内容,这些内容被打散成元素,分门别类整理,以便于在需要的时候快速定位。

2) 欣赏行业内资深人士/大神的作品,用以提升自己的眼界。 这部分内容纯欣赏为主,少部分用户会针对这部分内容进行分析,但更多的用户只是单纯欣赏顺手堆积。其对于工作效率的转化实际上并不高,但用户基于宁缺毋滥的原则大量记录。

马斯洛需求层次模型中,将用户的需求分为了实质的三个阶段: 生存(生理需求、安全需求),归属(社交需求、尊重需求)、成长(自我实现)

我们重新审视这些用户场景,实际上可以直接映射到这些层级中,直接的表现就是由于阶段的不同,其用户群体的活跃状态完全不同。

生存层级: 通过花瓣试图解决基本的工作能力问题,从而获得工作机会或提升个人职业生涯竞争力。

映射场景: 偏素材用途内容收集、解决方案展示案例收集、入门教程收集。

高频角色: 电商设计师、平面设计师、UI学习阶段用户、收集整理教材人员。归属层级: 将花瓣作为独特资源渠道,从而获得个人身份的认同感和社交资源的提升。

相关的场景: 职业欣赏类内容收集、时尚潮流内容收集、生活化内容收集、关注领域大牛号、站外零散采集。

高频角色: 摄影师、工业设计师、家庭主妇、学生、从业年限较长的设计师。自我实现层级:通过彰显自我特长获得影响力的成长,如额外的粉丝、更高层的工作机会、大牛身份等等。

相关的场景:成为花瓣认证的设计师、创作原创画板、站外大量采集建立独特的画板、主动传播花瓣获得吸粉机会等等。

高频角色:花瓣认证设计师、少数大牛号。

回头审视这些角色和需求的层次,会发现大部分活跃用户落在了生存层级的中上部和归属层级的中下部,这部分用户仍然没有摆脱工作的压力和生存的压力,但已经开始有意识的了解行业的风向,相较于纯粹的素材用户,这部分用户的需求会逐步抽象,开始希望逐步摆脱纯粹低端重复设计压力。(如使用千图昵图的现成内容拼作品等等)。

随着用户的能力提升,其需求会越来越零散,越来越趋向于长尾,对于信息源收集、分析思考的需求量会上升,对于很多用户来说,花瓣会成为其信息的一个优质来源,通过采集下的链接、用户名获取新的信息源是一个隐性的需求场景。

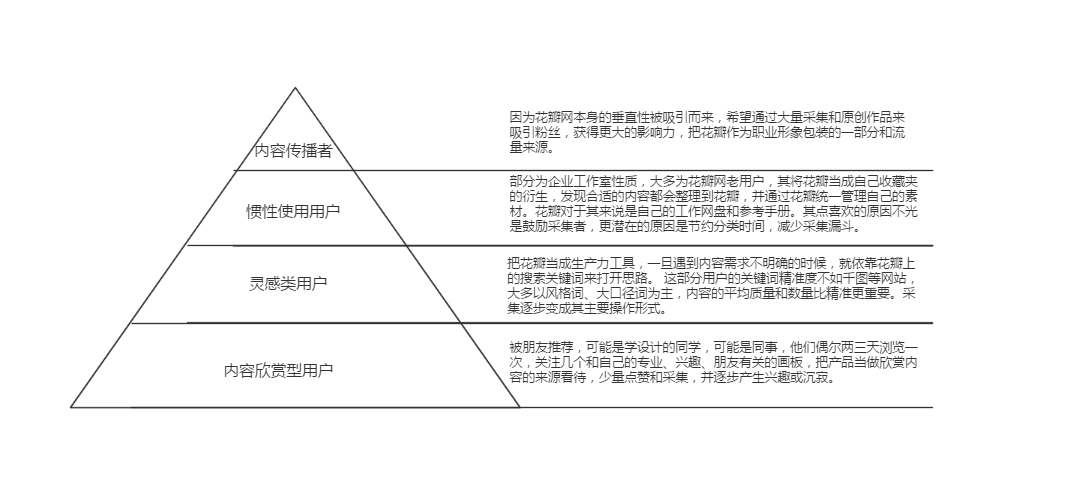

基于这一状况,我们绘制了用户的需求层级图。

对于我们来说,最有价值的用户是惯性使用用户,但这部分用户的获取难度也最大。至于其他3个层级,获取难度相对较低。 对于习惯型用户来说,让其完成迁移要么提供一种无痛的迁移方式:比如可以将花瓣的作品拷贝到新站并在迁移到新站后获得不弱于花瓣的内容量和体验支持, 或创造一种与花瓣截然不同的价值主张:如把“采集”行为转化为“订阅”行为。关于订阅是否合适还需要进一步讨论,仅做举例。

花瓣的内容分发和交互形式

花瓣区分于其它网站最大的差异点,在于其内容组织形式。花瓣网的内容以以下方式进行组织。 这些组织方式同时也是用户的核心行为和交互形式。

| 组织层级 | 描述 |

|---|---|

| 采集 | 用户通过特定工具、按钮将站内、站外的内容聚合在花瓣网,用于后续使用、查看。 |

| 画板 | 通过画板的形式,用户完成信息的自组织。 所有采集的图片内容必须归属某个画板。 |

| 关注 | 用户通过“关注”订阅某些感兴趣的画板、用户,使其更新实时出现在自己的首页。 |

| 喜欢 | 用户通过“喜欢进行点赞,表达对作品、画板的正面情绪,激励贡献者。 |

| 兴趣点 | 通过编辑人工整理和会员投稿获得的,成系统的同类优秀内容集合。 |

在内容组织形式上,花瓣以“采集”作为最小单位,用户通过“画板”给采集内容进行分类,画板是其可以接受的最小分类,每个采集必须归属于一个画板。 从用户漏斗上来说,完成采集的过程如下:

| 采集方式 | 步骤描述 |

|---|---|

| 站外插件采集 | 添加插件到浏览器中(火狐/谷歌浏览器) -> 点击图片上的采集按钮 -> 选择画板(必选)。 |

| 站内内容采集 | 用户仅需点击“采集”按钮,就可以完成采集。 |

| 新浪微博采集 | 用户需要绑定自己的微博账号,然后在对方的内容中留言@指定的微博账号,完成内容转采。 |

| 浏览器书签采集 | 用户需要自行添加一个js书签到自己的浏览器内,然后通过该书签链接叫出采集窗口。 |

我们发现,除了站内采集外,其它采集渠道使用频次并不高,通过调查各大平台情况,以花瓣主推的采集谷歌浏览器插件举例,该插件的累计安装量是129,477次,按照chrome在中国市场的实际份额推测,内容贡献群体的规模估算不超过40万人。 这个比例大约占到花瓣网所有用户群体的2%-3%,如果考虑到重复安装,实际装机覆盖率可能更低。 这变相说明了花瓣作为一个UGC内容生产机构,其实际用户内容建设参与度并不高,用于对于内容的使用集中在站内采集中。 而pinterest如果用同样的推算口径计算,这个比例估计在10%-15%,是花瓣的4倍以上。

所以,从现实数据上来看,相对于pinterest的用户贡献生活化内容,通过互相查看别人分享的片段获得灵感的UGC灵感网站定位,花瓣其实更接近一个pgc内容建设,用户收藏欣赏,并根据兴趣偶尔贡献内容的优质内容社区。但花瓣本身的定位又让他无法作为一个PGC网站看待。 基于PGC逻辑出现的“分类”、“发现”、“兴趣点”、“设计师频道”等,在运营一段时间后均被花瓣用户逐步边缘化,或下线或边缘化处理,这说明用户对于自己参与到内容机制中来的这一特点兴趣很大,而对于官方、权威内容兴趣缺缺。所以即便花瓣要进行内容引导,其最终的形式也只能是官方开小号批量采集,然后通过权重展现推荐给相关用户。从产品上的直接表现就是,花瓣对于主采集源的依赖远远高于pinterest。

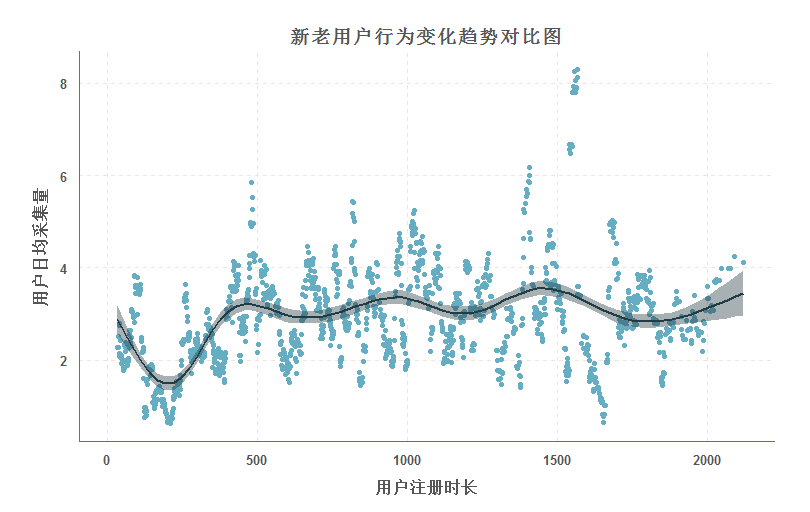

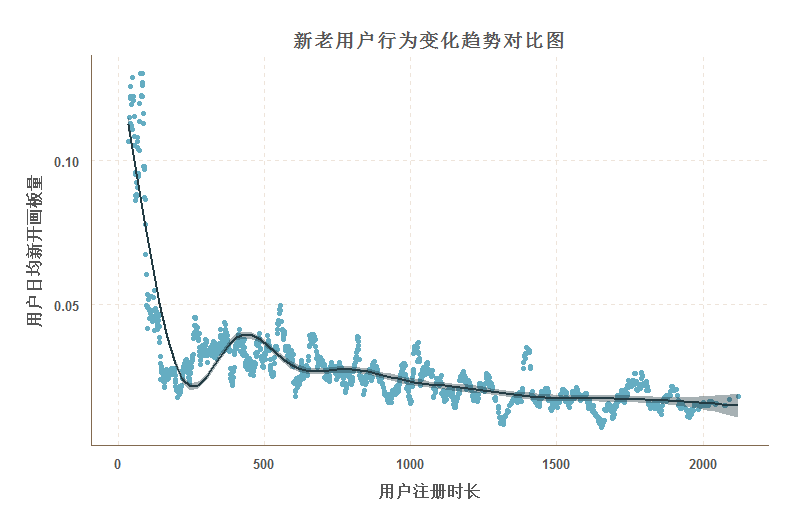

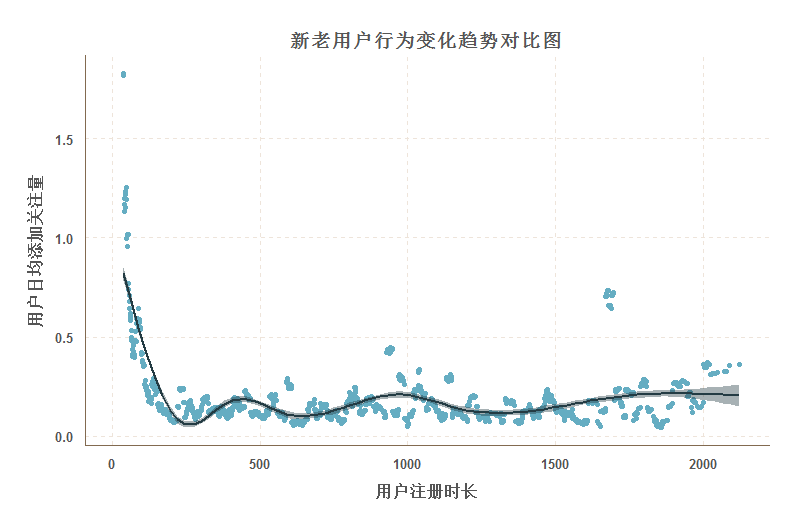

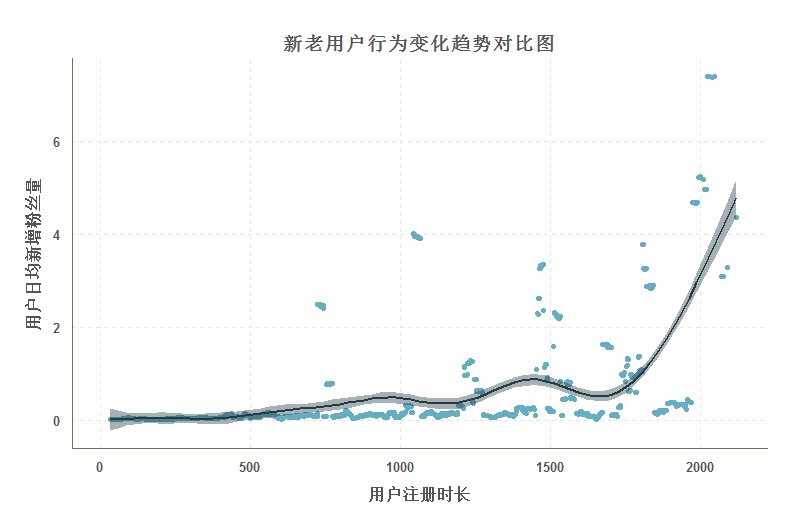

为明确用户行为的变迁及实际状况,我们用6212名花瓣用户的行为数据作为基础源进行分析。 我们将用户的采集、喜欢、开设画板、打标签、关注大号、获取粉丝行为和他的账号注册时长关联,推算出其每日平均的交互行动量,然后根据其资深程度进行20周期的平滑,从而判断花瓣用户在整个产品生命周期过程中的行为变迁轨迹,试图找到不同用户群的价值和他们的行为特征。

用户的采集行为

下表是用户采集的相关样本数据情况:

| 样本用户使用过采集功能的比例 | 超过100个采集量的比例 | 平均日均采集量 | 总采集量中位数 |

|---|---|---|---|

| 79.78% | 50.82% | 2.57张/天 | 110张 |

下图是处理后,用户采集行为和用户账号注册时长的关系图:

我们发现,网站的内容贡献仍然以老用户为主。最近半年的用户质量偏低。 对于花瓣来说,价值最高的用户群来自于2013年以前的用户,这部分用户至今仍然是花瓣的高价值用户群,通过年龄推测,这部分用户大多从事设计行业3-5年的时间,正在逐步成为整个行业的核心支柱,这部分用户的高度活跃说明花瓣网的核心用户群流失并不严重,但新用户的获取能力和黏性有所下滑。

今年3月左右,站酷禁止了花瓣网采集其相关内容,导致用户的采集源明显变少,这在曲线中反应为一个明显低于平均水平的低谷。如今站酷的内容在花瓣上仍然被冷处理,直接搜索结构被人工去除,但实际站酷内容并没有被大量删除。 这导致的结果是虽然活跃度还很高,但对于一些本身资源较少的初级用户来说,他们缺少了一个核心的内容源。

现在,用户仍然可以采集站酷的内容,但采集的内容不会展示到搜索系统内,返回站酷的链接也被去除。

数据也告诉我们了另外一个有参考价值的信息:采集行为拥有极长的使用惯性。

大部分用户可能从来不使用采集功能,但一旦其使用采集,采集行为很容易会转变成为习惯,导致这部分用户一贯的使用下去,所以采集作为产品最大的价值并不在于为网站提供内容,而是让用户主动参与到内容决策中,从而对产品产生依赖和额外的感情、时间投入,从而降低其跳出网站的可能性。

这也是花瓣能从那么多灵感定位网站中脱颖出来的最核心原因: 核心用户往往有很多内容被放在了花瓣上,而这些内容使其对于花瓣本身产生了习惯,离开的成本远高于其它网站。留住用户的是他自己的投入而非网站本身的体验。

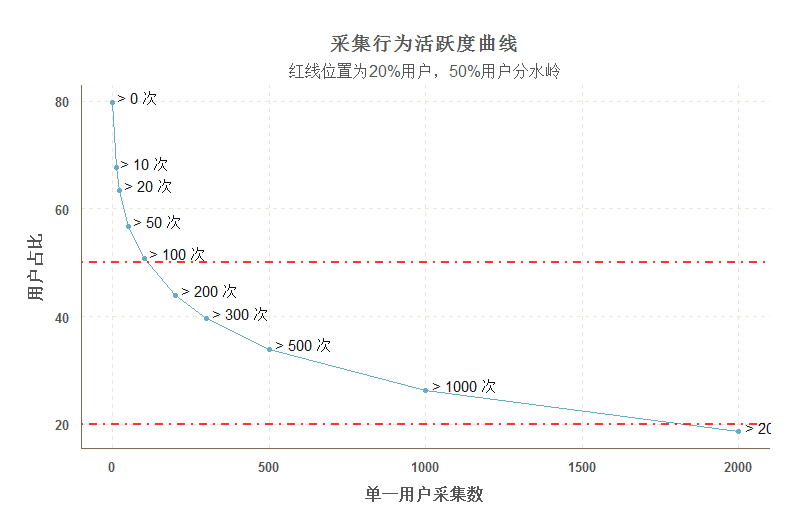

下图为样本用户采集量活跃分布情况:

通过图表我们发现,将近20%的用户采集总量超过2000张,说明一旦形成惯性,单一用户对于采集行为并不节制。用户对于内容有很强的收藏癖好,但是这也反应出一个问题:用户内容的分拣在花瓣是个突出的问题,当一个用户采集数千张内容之后,他很难快速的将自己的需求定位在某张具体的图片上。这也是为何花瓣会在画板之外追加标签功能的重要原因。

用户开设画板行为

| 样本用户开设过画板的比例 | 画板超过10个的比例 | 用户画板数量中位数 | 单一画板采集中位数 |

|---|---|---|---|

| 77.93% (开画板已成必选,无画板多为流失用户) | 36.61% | 5个 | 27.85张 |

用户开设画板与用户注册时长的对比关系如下:

用户会在刚刚创立账号时,基于兴趣或整理需求,大量集中的开设画板,然后转入到花瓣整理中去,偶尔补充新画板。用户在注册半年后,画板数量就趋向于稳定。

对于用户来说,画板的价值在于整理、分类,其并非是一个持续高频行为,只在新用户群体中高频。

所以或许可以判断,对于用户来说,其查看内容始终集中在某些领域,并不会出现在关注过程中突然兴趣大量转移现象。通过花瓣获取新兴趣的用户群占比很低,这一点和pinterest的差异很大。

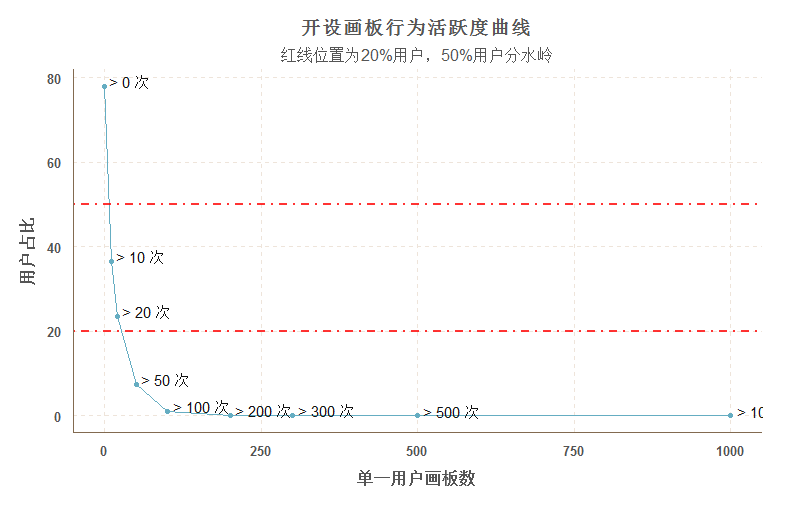

下面是开设不同画板数量的用户在整体样本中的占比情况:

相较于采集,画板的数量过渡更为陡峭,除少量用户外,80%用户的画板数量在25个以内,部分头部用户的画板数量可以超过100个,但在用户群体内属于极少数。

用户整理画板的最大维度来源于作品用途场景。(如APP启动页/UI界面参考/电商BANNER/图标/专题设计等),另外颜色词、风格词、程度形容词(大神、很好、还行等程度词)、作者名、来源网站往往被用户作为建立画板的维度。用户倾向于使用短语、单词来进行画板的组织,并在无法分类的时候,通过添加数字(1,2,3,4)/字母(A,B,C,D,E)/时间(2016年/201708)等来进行分组。 对于用户来说,画板 = 可以自行设置维度的分类

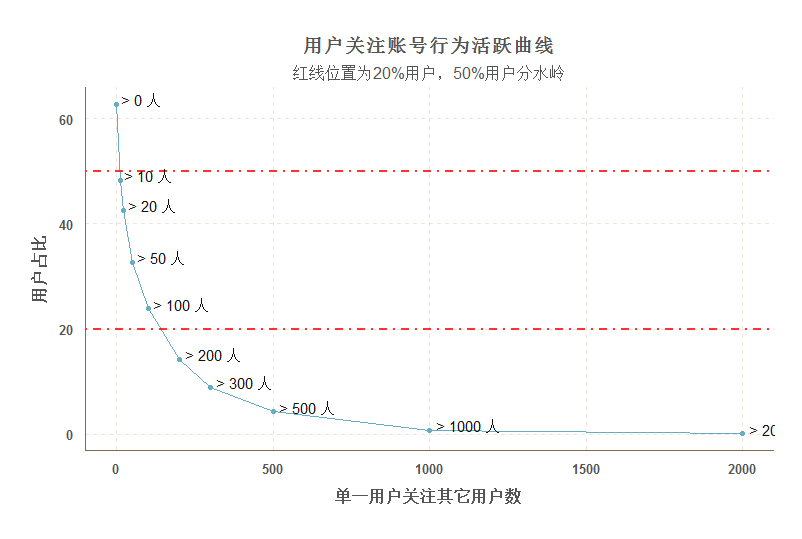

用户关注大号、获取粉丝行为

| 样本用户拥有自己粉丝的比例 | 粉丝超过20个的比例 | 关注用户号中位数 | 关注超过20个号的比例 | 关注数粉丝比 |

|---|---|---|---|---|

| 61.40% | 27.56% | 8个 | 41.68% | 11.12:1 |

用户关注采集大号,画板行为大多集中在注册前2-3月中,后续的关注量明显下降,但仍然能保持低频惯性。

用户并不会长期大量的添加关注源,而是会在花瓣注册初期大量关注,后期关注量会逐步趋于稳定。

前文已经提到,对于花瓣用户来说,成本最低的内容获取方式是站内采集,所以对于新用户来说,初期其会大量的进行站内采集,对于灵感类产品来说,冷启动在整个产品策略中占到了相当重要的地位。

用户对于灵感产品是否有效的初筛条件是第一时间的内容足够丰富和高质,可以打动其进行持续关注,而对于后续的内容更新容忍程度相对会高一些。

花瓣网大多数用户的关注账号数在10个以内,而头部活跃用户的关注量在150人以上。

所以我们在搭建灵感类产品时,需要对于新用户内容冷启动加以重视,采集类产品的最大特性是其具备更多的机会可以唤醒用户,从而形成沉淀。这是他们针对于普通灵感网站最大的优势所在。

但我们也要注意到,由于花瓣的这种特性,势必会造成新用户获得的内容彼此重复,导致内容贡献过于依赖核心运营账号和老用户内容库的状况,在老用户群体中,如何获得新的内容源从而使得自己一直有和自己水平趋近的内容看是他们的一个潜在痛点。

另外,我们发现实际上大部分的采集源除站内外也有趋同。 如何获得足够多的外部数据源,从而让自己的内容不落入“站酷”、“behance"、"dribbble”三大块,而且随着国内各种设计网站自己加入战局,通过嫁接国内产品获得内容来源的管道势必会越来越窄,如何得到高于普通用户视野的更多小众高质内容源也是运营团队需要关注的问题。

观察不同注册时长用户区间的粉丝数量和常识一致,用户的粉丝数和注册时间长短呈现正相关。

但和预期不同,用户获取粉丝的速度明显偏慢,对于用户来说,获得粉丝的速度快慢直接关系到花瓣作为一个社交型产品的价值。 从这个数据可以大致判断,花瓣的社交属性相对失败,用户并没有因为社交行为而获得正向的反馈激励,对于大部分用户来说,并没有寄希望于通过花瓣获得自己的垂直社交资源。

仔细观察数据,可以发现存在部分时间段注册的用户粉丝量明显高于正常曲线的现象。这些高于底部曲线的线段表现的是大声量用户群的出现频次,最近1年多的时间这种明显高于平均水准的用户出现越来越少,既说明了最近花瓣的用户影响力有所下降,更说明了花瓣官方对于塑造KOL的投入力度变小,现象级的大V账号出现量明显小于2013年左右的用户群。而粉丝数和关注数作为变量基本互相独立,说明网站上基本不存在互粉、互相关注行为,用户之间的社交行为缺少正向反馈。所以本质上,花瓣网还是偏向于素材、内容消费的网站而非内容分享、内容互动型网站。

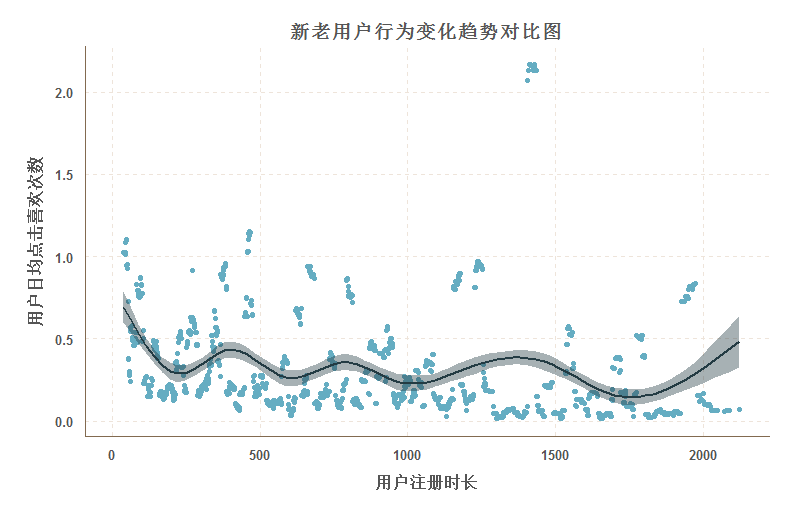

用户使用喜欢功能行为

花瓣网用户使用喜欢功能的基本数据如下:

| 样本用户使用过喜欢的比例 | 使用过20次以上的比例 | 喜欢画板/喜欢采集占比 | 日均平均喜欢数 |

|---|---|---|---|

| 76.55% | 27.72% | 4.57% / 95.43% | 0.33次/天 |

| 样本用户只使用喜欢功能的比例 | 只使用采集功能的比例 | 两者共用的比例 | 均不使用的比例 |

|---|---|---|---|

| 11.57% | 14.81% | 64.97% | 8.65% |

用户喜欢在花瓣属于浅层交互设计,用户点击喜欢后,即完成了一个简单的交互,操作成本较低。 但相较于采集,喜欢的数量并不高,两者的功能存在一定的重叠,但在表现形式上有所差异: 采集后的内容进入采集画板,完成了用户归类的过程,链接指向用户本身的账号,可以被关注该用户的其它账号发现。而喜欢的作品不需要归类,直接进入用户的喜欢中,也不会主动推送给粉丝,链接直接指向原采集者。

从行为特征上来说,喜欢的操作漏斗更简单,所以对于新用户理解障碍更少。 所以在曲线分布上,我们可以明显的发现新注册用户使用喜欢功能的比例会更高一点,但这个幅度差异并不算大,说明虽然喜欢的功能设计虽然针对新用户推出,但在老用户群体中使用率也不低。

样本中,使用喜欢用户的比例不低,但相较于微博点赞等常规喜欢行为,日均行动量并不大。且绝大多数用户只是偶尔使用,大操作量仍然集中在采集中。 超过20次以上使用喜欢功能的用户占比仅1/4.

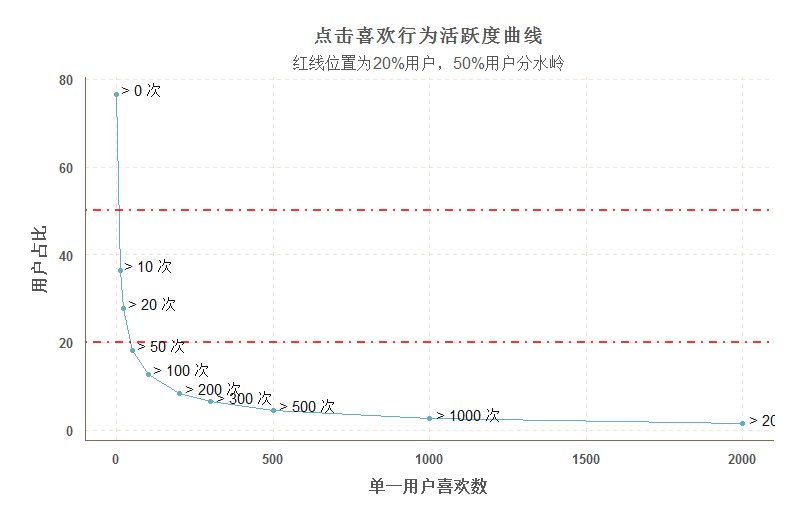

我们还发现了一个有趣的现象,虽然只有25%的用户点击20次以上喜欢,但是在100次喜欢以上的用户群体中,其活跃曲线趋向于平缓,其因为惯性会继续点击200次,300次,500次乃至更多,并不会保持原本的速率流失。

通过调研,发现这部分用户使用喜欢的原因和其它用户并不一致,新用户或边缘用户点击喜欢更多的时候是基于欣赏、求互粉的心态行动的,但在这些用户眼中,喜欢的大多是内容虽然不错但无法归类或不值得长期归类的内容。 对于他们来说,喜欢最大的价值是不需要单独选择/开设画板、不用打标签,按一个键就能完成收藏步骤。这显然与花瓣的初衷有所区别,也是由于花瓣社交生态失败带来的特别后果。

从这个结果也可以看出,对于用户来说,开设画板、打标签、改关键字等操作的时间成本仍然过高。虽然初期用户会由于自己使用方便和好奇心积极参与,但用户使用时间长了之后,相关的操作反而成为了障碍。所以新产品或许可以尝试在批量操作上进行增值设计,以满足大约15%-20%用户大批量收集的需求。(这可能也是一个潜在的赢利点)

用户主动打标签行为

用户可以为采集添加标签,这个功能上线于2017年3月。以下为基本数据:

| 样本用户打过标签的比例 | 标签超过10个的比例 | 日均添加标签量 |

|---|---|---|

| 62.70% | 48.26% | 0.13个标签/天 |

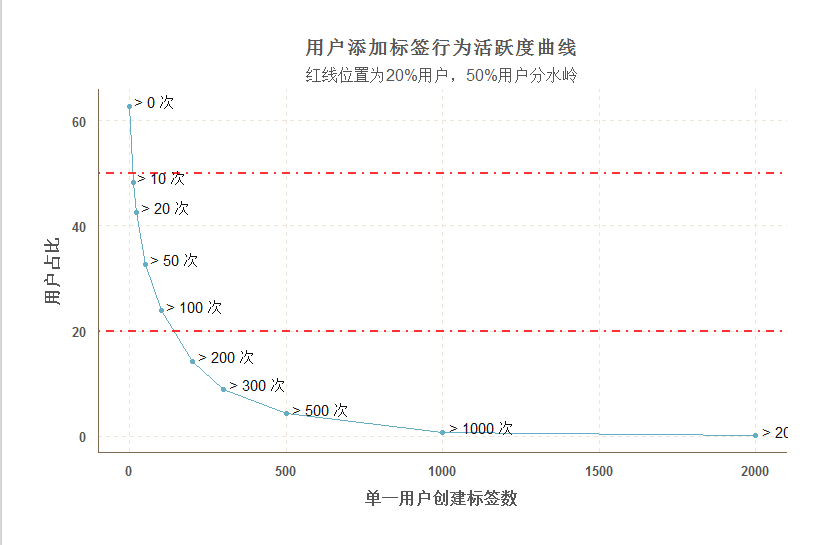

从数据可以看出,使用标签的用户比例还是相对较高的。 下图是所有用户打标签数量的活跃分布状况:

大部分用户的标签数量在10个以内,而头部用户的标签数量可以达到200个以上。 对于用户来说,标签确实起到了帮助其重新组织内容的作用。但由于花瓣网为了激活标签功能,对用户原有内容的标题进行了分词标签化处理,所以标签的口径相对较乱,存在大量无维护的无效标签,而标签本身的不准确,会影响到用户的搜索体验和内容感观,花瓣半路启用标签的行为,对用户分拣确实是起到了价值,但对于堆积了海量PGC内容的大号却是有精准削弱的,标签的价值并没有完全体现出来。

用户的内容需求词频

为了解用户的实际采集内容需求,对用户的画板名称和标签进行了抓取分词处理,我们发现,用户实际上还是把花瓣当成了另一个素材站来处理,需求最大的内容包括了素材、海报、插画、背景图、摄影图等等。

列举最高频关键词状况如下:

| 关键词 | 词频 |

|---|---|

| 设计 | 1691 |

| 素材 | 1687 |

| 海报 | 1329 |

| 插画 | 1014 |

| 字体 | 736 |

| 背景 | 704 |

| 创意 | 675 |

| 摄影 | 671 |

| 排版 | 669 |

| 网页 | 532 |

| 教程 | 521 |

| banner | 514 |

| 首页 | 503 |

| 人物 | 476 |

| 手绘 | 446 |

| 采集 | 433 |

| UI | 427 |

| 包装 | 418 |

| APP | 408 |

| 未归类 | 394 |

| 页面 | 375 |

| 电商 | 368 |

| 配色 | 342 |

| 平面 | 312 |

| 详情页 | 300 |

| 服装 | 293 |

| 场景 | 293 |

| 色彩 | 283 |

| 美食 | 278 |

- 更多关键词内容请询问陆张毅索要词频表。

我们发现,最高频的内容仍然集中在素材类内容中,用户心智中,对于花瓣网的内容取向还是高度雷同于素材网站。 这与用户群的直接工作性质高度相关,也变相证明了,对于花瓣来说,设计用户是其真正的核心用户群,生活化场景覆盖极低。

另外,有一些内容是花瓣可以做而素材站没有做到的。 如教程,用户会采集、发布图文教程(来源于微博、站酷等渠道),在花瓣进行汇总。 这是基于花瓣类网站的特定场景,也是我们可以深度挖掘的场景。

采集行为中比较典型的用户角色是电商设计师/UI设计师,电商设计师由于活动的频发性对于各类素材、模仿案例有收藏查找需求,而UI设计师需要大量浏览案例来实现功能、细节的模仿。 另外,手绘兴趣者也是比较重要的一个用户群。

为什么是花瓣?

在做分析的过程中发现,越来越感知到花瓣实际上是一个基于PGC内容建设,用户负责再分发的类素材网站,用户对于花瓣的看法是欣赏+素材整理收集,所谓的灵感在用户的习惯轨迹中被清晰的整理为:欣赏 -> 学习 -> 模仿的过程。

初级用户基于好友的推荐来到花瓣,欣赏他人的作品,通过喜欢/关注获取更多的信息源,对于这部分用户来说,他们的核心诉求是信息渠道的快速拓展,从而使其获得审美、资源提升。

中级用户开始使用采集,哪怕最初使用的是站内采集,他们开始尝试用自己的工作流程重新解构组织内容。 这种体验是过去昵图、千图等产品无法给予他们的。我们不可能穷举每种图片类别,每种风格形式,每个大师的名字,但是用户会通过自己的行为完成这一内容再组织,也正是由于这种内容的多线性,使得花瓣被设计师认同为“更灵活的素材站”。 而基于采集的模式很好的绕过了版权的风险性,所以和设计素材的需求点不谋而合。

虽然在一定程度上,花瓣的素材质量未必会超过专业素材网站,但由于用户第一次有权利根据自己的认知来整理内容,所以产品在参与感和流程贴合度上要远超千图等产品,黏性及忠诚度也要超越传统素材产品。

而在用户逐步跨入中高阶的时候,花瓣相对于他越来越接近网盘工具,外部采集的行为会开始明显增多。 但如果他想继续提升,花瓣给予他的帮助其实并不大。 不论从交互的正向反馈,还是高端内容的覆盖上,花瓣都并不强。 所以这些用户最终会回到站酷、behance、dribbble上发现内容,一部分内容基于设计师自己的需要而非分享,被整理到花瓣上重新充实花瓣的内容。

和花瓣竞争过程中可能的问题

我们和花瓣的竞争,可能会涉及到以下障碍:

1) 用户心智的争夺:由于花瓣启动的比较早,所以在一部分核心用户群中,花瓣=灵感的认知已经基本建立,要想完全颠覆成本非常高。 所以建议在产品上和花瓣保持差异性,加入一些新的概念。 比如“设计案例集”、“设计师素材网盘”等等,而不是直接以“又一个花瓣”的认知进入竞争。

2) 花瓣网本身现金流和基础支持来源于又拍云,可能需要考虑除又拍云之外的存储渠道。虽然作为经济实体来说,又拍云和花瓣相对独立,但应对利益相关者有所防范。

3) 花瓣网在发展的过程中已经遇到了站酷封禁事件的影响。 国内和国外最大的区别是国内的设计师群体相对狭窄,核心内容源集中。 所以我们如果和花瓣网切同样的市场,难免会遇到内容雷同、被上游内容者(如站酷)控制的问题。 所以在产品构建初期就考虑到内容源的广度,可以大量引入国外站点,以“免翻墙免翻译的国外优质素材案例聚集点”作为切入点也许是个可行的切入点。

花瓣网的问题

1) 花瓣盈利模型不清晰,至今仍然在怎么赚钱的问题上打转。 如今花瓣的收入主要依靠外部项目输血和广告位销售,所以在资金层面上花瓣的竞争力并不强。

2) 花瓣网的用户群已经固化,大量用户的内容堆积造成花瓣网整体转型障碍很大,如果我们采用全新的模式运营,花瓣网受累于大量的用户自有内容,可能不会马上跟进。

3) 花瓣网的分类、兴趣点等官方分类方式实际上都已经触礁,使用率极低,用户已经习惯于自己组织,自己发现内容,但花瓣的搜索引擎又无法支持其精准的内容发现,而基于“官方画板”的冷启动机制,使得新的内容源很难被引入到花瓣的生态中。 所以花瓣的内容轮替速度偏慢。但应该防止我们内容建设起步后,用户基于惯性大量采集我们的内容到花瓣上的可能性。