@zhouweicsu

2017-03-11T09:21:42.000000Z

字数 9981

阅读 1452

Vue2.0 源码阅读:响应式原理

JavaScript 源码 Vue

本文基于 Vue.js 2.1.10

基础知识

在讲源码之前,我们了解一些阅读源码过程中必备的基础知识:Object.defineProperty,观察者模式,Watcher,Dep 以及 Observer 类。

Object.defineProperty

Vue.js 在官网中提到:

把一个普通 Javascript 对象传给 Vue 实例的 data 选项,Vue 将遍历此对象所有的属性,并使用

Object.defineProperty把这些属性全部转为 getter/setter。Object.defineProperty 是仅 ES5 支持,且无法 shim 的特性,这也就是为什么 Vue 不支持 IE8 以及更低版本浏览器的原因。

其中 Object.defineProperty 是与 Angular 的脏值检查不同的 MVVM 实现方式,是实现响应式的关键。该方法的具体语法与使用请参考 MDN: Object.defineProperty()。

需要重点提及的是 descriptor 中 get 和 set 方法。看一个简单的示例:

var obj = {};var a;Object.defineProperty(obj, 'a', {get: function() {console.log('get val');return a;},set: function(newVal) {console.log('set val:' + newVal);a = newVal;}});obj.a; // get valobj.a = '111'; // set val: 111

示例代码中 Object.defineProperty 把 obj 的 a 属性转化为 getter 和 setter,可以实现 obj.a 的数据监控。这个转化是 Vue.js 响应式的基石。

观察者模式

维基百科中对观察者模式的定义:

观察者模式是软件设计模式的一种。在此种模式中,一个目标对象管理所有相依于它的观察者对象,并且在它本身的状态改变时主动发出通知。这通常透过呼叫各观察者所提供的方法来实现。此种模式通常被用来实时事件处理系统。

订阅者模式涉及三个对象:发布者、主题对象、订阅者,三个对象间的是一对多的关系,每当主题对象状态发生改变时,其相关依赖对象都会得到通知,并被自动更新。看一个简单的示例:

function Dep() {//主题对象this.subs = []; //订阅者列表}Dep.prototype.notify = function() { //主题对象通知订阅者this.subs.forEach(function(sub){ //遍历所有的订阅者,执行订阅者提供的更新方法sub.update();});}function Sub(x) { //订阅者this.x = x;}Sub.prototype.update = function() { //订阅者更新this.x = this.x + 1;console.log(this.x);}var pub = { //发布者publish: function() {dep.notify();}};var dep = new Dep(); //主题对象实例Array.prototype.push.call(dep.subs, new Sub(1), new Sub(2), new Sub(4)); //新增 3 个订阅者pub.publish(); //发布者发布更新// 2// 3// 5

代码示例中发布者(pub)发出通知(notify),主题对象(Dep)收到通知并推送给订阅者(Sub),订阅者执行相应操作(update)。

Vue.js 也是通过这个模式来实现数据驱动视图。上一个小节讲的 setter 方法就是一个发布者,后面我们会详细讲到。

Observer、Watcher、Dep

Observer、Watcher、Dep 是响应式原理中涉及到的 3 个重要的对象。

代码中的英文注释均为源码中自带,中文注释是我添加的。

Observer

Vue 中的数据对象都会在初始化过程中转化为 Observer 对象。

我们通过源码看一下 Observer 对象的结构,Observer 对象的 constructor 函数(src/core/observer/index.js):

constructor (value: any) {this.value = valuethis.dep = new Dep() //一个 Dep对象实例,Watcher 和 Observer 之间的纽带this.vmCount = 0def(value, '__ob__', this) //把自身 this 添加到 value 的 __ob__ 属性上if (Array.isArray(value)) { //对 value 的类型进行判断const augment = hasProto? protoAugment: copyAugmentaugment(value, arrayMethods, arrayKeys) // 数组增强方法this.observeArray(value) //如果是数组则观察数组} else {this.walk(value) //否则观察单个元素。}}

Observer 对象的标志就是 __ob__ 这个属性,这个属性保存了 Observer 对象自己本身。对象在转化为 Observer 对象的过程中是一个递归的过程,对象的子元素如果是对象或数组的话,也会转化为 Observer 对象。

Note: 由于 JavaScript 的限制, Vue 不能检测数组的变化,于是作者在数组增强方法中对 Array 的 'push', 'pop', 'shift', 'unshift', 'splice', 'sort', 'reverse' 方法做了增强实现,具体实现可以看源码,这也是 Vue.js 中数组操作只能使用这几个方法的原因。

Watcher

Watcher 是将模板和 Observer 对象结合在一起的纽带。Watcher 是订阅者模式中的订阅者。

我们看一下源码中 Watcher 的 constructor 函数(src/core/observer/watcher.js):

constructor (vm: Component,expOrFn: string | Function,cb: Function,options?: Object) {this.vm = vmvm._watchers.push(this)// 将当前 Watcher 类推送到对应的 Vue 实例中......// parse expression for getterif (typeof expOrFn === 'function') {// 如果是函数,相当于指定了当前订阅者获取数据的方法,每次订阅者通过这个方法获取数据然后与之前的值进行对比this.getter = expOrFn} else {this.getter = parsePath(expOrFn)// 否则的话将表达式解析为可执行的函数......}this.value = this.lazy? undefined: this.get() //如果 lazy 不为 true,则执行 get 函数进行依赖收集}

Watcher 的两个参数: expOrFn 最终会被转换为 getter 函数, cb 是更新时执行的回调。依赖收集的入口就是 get 函数。

源码中 Watcher 的 get 函数(src/core/observer/watcher.js):

/*** Evaluate the getter, and re-collect dependencies.*/get () {pushTarget(this) // 设置全局变量 Dep.target,将 Watcher 保存在这个全局变量中,2.0 变成了 pushTarget 没有细看为什么const value = this.getter.call(this.vm, this.vm) // 调用 getter 函数,进入 get 方法进行依赖收集操作// "touch" every property so they are all tracked as// dependencies for deep watchingif (this.deep) {traverse(value)}popTarget() // 将全局变量 Dep.target 置为 nullthis.cleanupDeps()return value}

getter 函数是用来连接监控属性与 Watcher 的关键。const value = this.getter.call(this.vm, this.vm) 这一行就是去 touch Watcher 初始化时传入的参数 expOrFn 中涉及到的每一项数据,然后触发该数据项的 getter 函数;设置 Dep.target 是个依赖收集过程中的重要一步,getter 函数中就是通过判断 Dep.target 的有无来判断是 Watcher 初始化时调用的还是普通数据读取,如果有则进行依赖收集。

Dep

Dep 类是 Watcher 和 Observer 之间的纽带。每一个 Observer 都有一个 Dep 实例,用来存储订阅者 Watcher。

看一下源码中 Dep 类的 constructor 函数(src/core/observer/dep.js):

constructor () {this.id = uid++this.subs = [] //存储 Watcher 实例的数组}

我们看到源码中这个类非常简单,只有一个 id 和一个数组 subs。

源码中 Dep 类的 notify 函数(src/core/observer/dep.js):

notify () {// stablize the subscriber list firstconst subs = this.subs.slice()for (let i = 0, l = subs.length; i < l; i++) { //遍历 Watcher 列表,调用 update 方法进行更新操作subs[i].update()}}

这个方法是在响应式的过程中调用的,用户修改数据触发 setter 函数,函数的最后一行就是调用 dep.notify 去通知订阅者更新视图。

源码解析

了解上面三个重要的类之后,我们接下来通过源码学习数据双向绑定的过程。

源码目录结构

阅读源码之前,我们首先介绍一下相关源码的目录。

src

|--- compile 模板编译的代码,1.0 和 2.0 版本在模板编译这一块改动非常大

|--- core/instance 生命周期,初始化入口

|--- core/observer 响应式

|--- core/vdom 虚拟DOM

|--- entries 编译入口文件

本文中涉及的响应式代码大部分都在 src/core/observer/ 文件夹下。

生命周期

从现在开始推荐 WebStrom 查看源码(按住 control 键单击方法名可以直接跳转,源码阅读神器),或者在浏览器中打断点跟着本文的顺序往下看源码。

我们先找到源码入口(即 new Vue)开始讲,入口文件是 src/core/instance/index.js,这段代码很简单,我就不列出来了,里面就是提示需要用 new 来实例化 Vue ,然后调用 this._init 方法开始 Vue 的生命周期。生命周期的示意图可以参考官网:

这个图与目前的版本代码稍有差异,主要是一些初始化的顺序。不影响对响应式原理的理解。

我们看一下生命周期源码(src/core/instance/init.js):

initLifecycle(vm) //vm 的生命周期相关变量初始化initEvents(vm) // vm 的事件监控初始化initRender(vm) // 模板解析callHook(vm, 'beforeCreate')initState(vm) //vm 的状态初始化,prop/data/computed/method/watch 都在这里完成初始化,是响应式的关键步!callHook(vm, 'created')if (vm.$options.el) {vm.$mount(vm.$options.el)}

initLifecycle 主要是初始化 vm 实例上的一些参数;initEvents 是事件监控的初始化;initRender 是模板解析,值得一提的是在 2.0 的版本中这一块有很大的改动,1.0 的版本中 Vue 使用的是 DocumentFragment 来进行模板解析,而 2.0 中作者采用的 John Resig 的 HTML Parser 将模板解析成可直接执行的 render 函数,这是模板预编译和服务端渲染(SSR)的前提;callHook(vm, 'beforeCreate')是执行钩子函数,就是你在 new Vue 实例的时候写的 beforeCreate 方法;initState 是本文的重点,我们下一节会详细讲到;callHook(vm, 'created')也是执行钩子函数;最后是是执行 mount 函数。

initState

跟随代码走入 initState 里面,我们看一下源码(src/core/instance/state.js):

export function initState (vm: Component) {vm._watchers = [] //新建一个订阅者列表const opts = vm.$optionsif (opts.props) initProps(vm, opts.props) // 初始化 Props,与 initData 差不多if (opts.methods) initMethods(vm, opts.methods) // 初始化 Methods,Methods 的初始化比较简单,就是作用域的重新绑定。if (opts.data) {initData(vm) // 初始化 Data,响应式关键步} else {observe(vm._data = {}, true /* asRootData */) //如果没有 data,则观察一个空对象}if (opts.computed) initComputed(vm, opts.computed)// 初始化 computed,这部分会涉及 Watcher 类以及依赖收集,computed 其实本身也是一种特殊的 Watcherif (opts.watch) initWatch(vm, opts.watch)// 初始化 watch,这部分会涉及 Watcher 类以及依赖收集}

代码中每一步都有注释,这些初始化都涉及到数据转化为 Observer 对象的过程,我们会以 initData 为例来讲响应式。

initData

进入 initData 方法,我们看源码(src/core/instance/state.js):

function initData (vm: Component) {let data = vm.$options.datadata = vm._data = typeof data === 'function'? data.call(vm): data || {}if (!isPlainObject(data)) {// 保证data必须为纯对象......}// proxy data on instanceconst keys = Object.keys(data)const props = vm.$options.propslet i = keys.lengthwhile (i--) {if (props && hasOwn(props, keys[i])) {// 是props,则不代理...... //如果和 props 里面的变量重了,则抛出 Warning} else {// 否则将属性代理的 vm 上,这样就可以通过 vm.xx 访问到 vm._data.xxproxy(vm, keys[i]) //proxy方法遍历 data 的 key,把 data 上的属性代理到 vm 实例上}}// observe dataobserve(data, true /* asRootData */) //关键步!observe(data, this)方法来对 data 做监控}

这个函数做了以下几件事情:

- 保证 data 为纯对象

- 判断与 props 里的属性是否有重复,有就报错

- 进行数据代理,方便数据读取,代理后我们可以直接使用 vm.key,而不需要 vm._data.key

- 调用 observe 方法,这是响应式的关键步!

observe

observe 方法会为传进来的 value 值创建一个 Observer 对象,创建之前会做一些判断。看一下源码(src/core/observer/index.js):

/*** Attempt to create an observer instance for a value,* returns the new observer if successfully observed,* or the existing observer if the value already has one.* 返回一个 Observer 对象*/export function observe (value: any, asRootData: ?boolean): Observer | void {if (!isObject(value)) { //如果不是对象和数组则不监控,直接返回return}let ob: Observer | void//判断 value 是否已经添加了 __ob__ 属性,并且属性值是 Observer 对象的实例。避免重复引用导致的死循环if (hasOwn(value, '__ob__') && value.__ob__ instanceof Observer) { //如果是就直接用ob = value.__ob__} else if (observerState.shouldConvert && //只有 root instance props 需要创建 Observer 对象!isServerRendering() && //不是服务端渲染(Array.isArray(value) || isPlainObject(value)) && //数组或者普通对象Object.isExtensible(value) && //可扩展对象!value._isVue // 非 Vue 组件) {ob = new Observer(value) //关键步!在 value 满足上述条件的情况下创建一个 Observer 对象}if (asRootData && ob) {ob.vmCount++}return ob // 返回一个 Observer 对象}

observe 方法主要就是判断 value 是否已经是 Observer 对象,如果是直接返回;否则,若干个判断条件成立则将这个对象转化为 Observer 对象。

Observer 类

上面基础知识我们已经讲过 Observer 类,其构造函数主要做了这么几件事:

- 首先创建了一个 Dep 对象实例;

- 然后把自身 this 添加到 value 的 __ob__ 属性上;

- 最后对 value 的类型进行判断,如果是数组则观察数组,否则观察单个元素(要理解这一步是个递归过程,即 value 的元素如果符合条件也需要转化为 Observer 对象)。

其实 observeArray 方法就是对数组进行遍历,递归调用 observe 方法,最终都会走入 walk 方法(代码很简单,就不单独列出来,可以戳链接进入 github 查看)监控单个元素。而 walk 方法就是遍历对象,结合 defineReactive 方法递归将属性转化为 getter 和 setter。

defineReactive

此方法是最终实现响应式的重点!基石!核心!看一下源码(src/core/observer/index.js):

/*** Define a reactive property on an Object.*/export function defineReactive (obj: Object,key: string,val: any,customSetter?: Function) {const dep = new Dep() //每个对象都会有一个 Dep 实例,用来保存依赖 (Watcher 对象)......let childOb = observe(val) //结合 observe 函数进行将对象的对象也变成监控对象// 最重点、基石、核心的部分:通过调用 Object.defineProperty 给 data 的每个属性添加 getter 和 setter 方法。Object.defineProperty(obj, key, {enumerable: true,configurable: true,get: function reactiveGetter () {const value = getter ? getter.call(obj) : val// 依赖收集的重要步骤if (Dep.target) {//如果存在 Dep.target 这个全局变量不为空,表示是在新建 Watcher 的时候调用的,代码已经保证dep.depend() // 依赖收集if (childOb) {childOb.dep.depend() // 处理好子元素的依赖 watcher}if (Array.isArray(value)) { // 如果是数组,进一步处理dependArray(value)}}return value},set: function reactiveSetter (newVal) {const value = getter ? getter.call(obj) : val......childOb = observe(newVal) // 对新数据重新 observe,更新数据的依赖关系dep.notify() // 通知 dep 进行数据更新,这个方法在前面的 Dep 类中讲过}})}

defineReactive 是对 Object.defineProperty 方法的包装,结合 observe 方法对数据项进行深入遍历,最终将所有的属性就转化为 getter 和 setter。至此,所有的数据都已经转换为 Observer 对象。即数据的读操作都会触发 getter 函数,写操作都会触发 setter 函数。

依赖收集

在上面介绍源码的过程中,我们多次提到过依赖收集,这具体是一个什么样的过程,它是如何将模板中的指令与数据关联在一起的呢?接下来我们就对依赖收集过程进行一个总结。

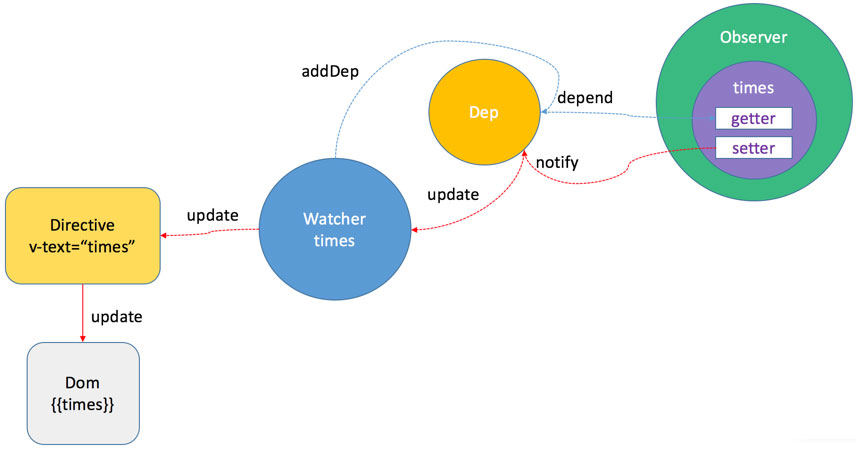

依赖收集是通过属性的 getter 函数完成的,文章一开始讲到的 Observer、Watcher、Dep 都与依赖收集相关。其中 Observer 与 Dep 是一对一的关系, Dep 与 Watcher 是多对多的关系。Dep 则是 Observer 和 Watcher 之间的纽带。依赖收集完成后,当属性变化会执行主题对象(Observer)的 dep.notify 方法,这个方法会遍历订阅者(Watcher)列表向其发送消息,Watcher 会执行 run 方法去更新视图。依赖的关联关系具体可参考下图:

总结依赖关系建立的步骤:

- 模板编译过程中的指令和数据绑定都会生成 Watcher 实例,watch 函数中的对象也会生成 Watcher 实例,在实例化的过程中,会调用 watcher.js 中的 get 函数

touch这个 Watcher 的表达式或函数涉及的所有属性;- touch 开始之前,Watcher 会设置 Dep 的静态属性 Dep.target 指向其自身,然后开始依赖收集;

- touch 属性的过程中,属性的 getter 函数会被访问;

- 属性 getter 函数中会判断 Dep.target(target 中保存的是第 2 步中设置的 Watcher 实例)是否存在,若存在则将 getter 函数所在的 Observer 实例的 Dep 实例保存到 Watcher 的列表中,并在此 Dep 实例中添加 Watcher 为订阅者;

- 重复上述过程直至 Watcher 的表达式或函数涉及的所有属性均 touch 结束(即表达式或函数中所有的数据的 getter 函数都已被触发),Dep.target 被置为 null,依赖收集完成;

以上就是模板中的指令与数据关联起来的步骤。当数据发生改变后,相应的 setter 函数被触发,然后执行 notify 函数通知订阅者(Watcher)去更新相关视图,也会对新的数据重新 observe,更新相关的依赖关系。

总结

以上就是响应式原理的源码介绍,总结来说就是:

在生命周期的

initState方法中将data、prop、method、computed、watch中的数据劫持,通过observe方法与defineReactive方法将相关对象转换为Observer对象;然后在

initRender方法中解析模板,通过Watcher对象,Dep对象与观察者模式将模板中的指令与对应的数据建立依赖关系,在这个依赖收集的过程中,使用了全局对象Dep.target;最后,当数据发生改变时,触发

Object.defineProperty方法中的dep.notify方法,遍历该数据的依赖列表,执行其update方法通知 Watcher 进行视图更新。